|

2010/1 Содержание Теоретическая культурология Астафьева О.Н., Разлогов К.Э. Историческая культурология Флиер А.Я. Соколов А.Б. Прикладная культурология Шапинская Е.Н. Горяинова О.И. Гуманитарные исследования Рабинович В.Л. Богатырёва Е.А. Малая культурологическая энциклопедия Шестаков В.П. Юбилейные даты Рылёва А.Н. Рецензии Хренов Н.А. Научная жизнь

|

УДК 008 (091) Соколов А.Б. Тело как способ идентификации Другого

Ключевые слова: тело как конструкт, Другой, литература путешествий, визуальные источники, язык тела, внешность, телесные практики, колониалистский дискурс, советская пропаганда

Пароход, на котором отправился Симонов, сделал первую остановку в Травемюнде, и некоторые пассажиры на лошадях поехали в Любек, а оттуда в Гамбург. По дороге, в местечке Гольштейн, они встретили ярмарку, и на ней профессор наблюдал танцы местных поселян: «Деревенские девушки с деревенскими молодцами, под зверскую музыку, танцевали плачевные вальсы, и потупив голову в землю, молча поворачивались то в ту, то в другую сторону. По большей части кавалеры брали своих дам под бока двумя пальцами – большим и указательным; а дамы держались за руки кавалеров выше локтя. Вне танцев женщины сидели на скамьях, а мущины дико высматривали для себя пару. Никто ни с кем не говорил – и глубокое молчание прерывалось только нестройными звуками музыки. Какая разница с ловкими, гибкими танцами Французских поселян, и с живыми, веселыми плясками Русских крестьян». По этому поводу он замечал: «Мне кажется, что национальные танцы могут служить одним верным данным для определения народного характера и степени образования. Не заметны ли различные виды страсти в пламенной неге танцующих Испанцев или Португальцев, и в бешеных телодвижениях и взглядах пляшущих Цыган?» [1]. Как видно, Симонов не испытывал особых симпатий к немцам: их вальсы «плачевны», взгляды «дики», музыка «зверская» и «нестройная». Телодвижения и взгляды выдают особенности культуры народа – «степень образования». Для профессора танцы есть механизм дифференцирования, идентификации, выражения собственных предпочтений (пляски русских крестьян «живые» и «веселые»). Но автор на этом не остановился и вспомнил о давнем посещении Австралии. Там, проживая в палатке в лесу, он стал свидетелем плясок местных аборигенов: «Человек с десять молодых мущин стояли в строю и плясали, а один был впереди, обратясь к ним лицом. Он пел и ударял в такт двумя палочками… Танцующие стояли на земле в первой позиции, прыгали вверх, раздвигая ноги, и опять опускались на землю в первую же позицию. Во время этих прыжков они, за ударами палочек своего танцмейстера, припевали в такт: пррсь, пррсь, пррсь. Вот в чем состоял этот танец! Не видна ли в нем последняя степень образования и отсутствие всех страстей (кроме пьянства, до чего Новоголланцы, кочующие близь Европейских поселенцев, большие охотники)? В таких танцах незаметно ни неги любви, ни воинственного духа. В самом деле грубее, глупее и трусливее этого народа я не видал» [2]. Если в примерах европейских мы видим выражение приязни или неприязни, то в этом случае через описание телодвижений танцоров и их непонятных выкриков создается образ Другого – находящегося на самом примитивном культурном уровне и противопоставляемого всем другим народам. А вот пляска новозеландцев наполнена определенным смыслом. Симонов также наблюдал ее: «Она состоит в однообразном топанье в такт то той, то другой ногой на одном месте, со страшным криком и с дикими телодвижениями. Песни Новозеландцев заканчиваются протяжным и хриплым звуком буквы а, а телодвижения кончаются быстрым наклонением головы и сильным потрясением правой руки над затылком. Пляски их показывают дух воинственный, и Новозеландцы все до них страстны: едва один начнет, все пристанут, и заблистает огонь в глазах каждого… После пляски всякий молодой Новозеландец казался героем, торжествующим победу. В этих плясках вы не заметите нежных страстей – одна война блестит в глазах танцующих Новозеландцев» [3]. Смысл этого танца, уловленный Симоновым, чужд европейской культуре, – он пробуждает не те страсти, которые можно понять и приветствовать. Не удивительно, что русскому путешественнику запомнились и звуки, издаваемые танцующими: различавшиеся у австралийцев и новозеландцев, они сохранились в памяти, видимо, в силу своей необычности, непонятности. Тем не менее, Симонов улавливал или, по меньшей мере, стремился уловить коммуникативный смысл этих звуков, говоря языком невербальной семиотики, единиц паралингвистики. Как пишет Г. Крейдлин, «каждый язык и каждая культура обладают колоссальным числом альтернант, которые образуют своеобразный лексикон и постоянно участвуют в коммуникации. Альтернанты характеризуются тем, что большинство из них обладают лексической и системной значимостью… Альтернанты играют главную роль в эволюции коммуникативных процессов, а также разработке стратегий и механизмов коммуникативного взаимодействия» [4]. В те же годы, когда Симонов участвовал в путешествии Беллинсгаузена, французская научная экспедиция исследовала Австралию и тихоокеанские острова, результатом чего стала публикация трехтомного научного атласа, включавшего сотни изображений. Первый том был посвящен населению, два других – растительному и животному миру. Интересно сопоставить эти визуальные источники с воспоминаниями Симонова.

Нельзя, однако, не чувствовать ограниченность нашего понимания и понимания Стоит заметить, что тело жителя Океании могло служить для европейцев и как положительный пример по сравнению с другими нецивилизованными народами. Так, в описании экспедиции капитана Росса говорится: «Какую разительную противуположность являет Эскимос сей относительно к жителю островов Южного Океана! Тот ростом шесть футов с половиною (фут составляет примерно 30,5 см. – А.С.), прям, строен, благообразен и имеет c толь правильные черты лица и члены, что может служить образцом для Ваятеля» [7]. Танец как выражение языка тела может служить кодом для расшифровки культурных отличий. Хороший пример дает работа английского историка О. Файджеса, название которой «Танец Наташи. Культурная история России» содержит в себе предпосылку, призванную помочь найти ответ на основные вопросы, поставленные автором вслед за Львом Толстым: «Что значит быть русским? Каково место и предназначение России в мире? И где настоящая Россия? В Европе или Азии? В Санкт-Петербурге или Москве? То ли это царская империя, то ли грязная деревня в одну улицу, в которой проживал “дядя” Наташи?» [8]. Файджес начал свою книгу эпизодом из «Войны и мира», повествующим, как Наташа Ростова со своим братом Николаем навестили своего «дядю», и как под звуки балалайки она пустилась в пляс, инстинктивно уловив его глубокий народный смысл, да так, что у Анисьи, этой простой женщины, служанки и «жены» хозяина, слезы на глаза навернулись. Для Файджеса танец Наташи – ключ для понимания Толстого, да и русской культуры XIX–XX вв. вообще. Потому молодая графиня, никогда не обучавшаяся народным танцам, сумела выразить чувства народные, что они выше, естественней любых социальных различий. Не знаю, можно ли назвать Наташин танец в описании Толстого «веселым», но идею Симонова, что танец отражает суть национального характера, писатель разделял. Возвращаясь к литературе путешествий, отметим: описание тела – это постоянно используемый авторами травелогов способ конструирования Другого. В описании путешествия капитанов Росса и Бухана один из жителей северного побережья Северной Америки, этой «неблагословенной страны», был пяти футов одного дюйма ростом, «лицо имел широкое, лоб низкий, нос маленький и прямой, щеки полные и круглые, рот большой полуоткрытый, белые правильные зубы, глаза маленькие, черные, овальные и один к другому весьма близкие, волосы черные грубые. Телом он был плотен, руки имел короткие, толстые и пальцы короткие. Ноги также короткие, толстые, на коих он двигался очень неловко. Хотя черты его лица изображали добродушие, но в то же самое время видна была на оном печать невежества и дикости, общая всем необразованным народам» [9]. К описанию «неприятной наружности» эскимосов автор считал нужным «присовокупить, что они чрезвычайно нечистоплотны. Руки их и лица были так запачканы жиром и грязью, что вероятно они от рождения не умывались». Более того, он рассказывал о своеобразном эксперименте, проведенном над эскимосами: нескольких из них пригласили на корабль, и в их присутствии начали играть музыканты. Результат, казалось, полностью подтвердил примитивный уровень этого народа: «Но дикари сии не обратили ни малейшего внимания ни на играющих, ниже на звук инструментов. Это служит новым и сугубым доказательством, что для наслаждения музыкой надобно иметь нежные чувства и утонченный вкус» [10]. Можно заметить, что часто у авторов-европейцев тела приобретают все более гротескный, монстрообразный вид по мере того, как они отдаляются от Европы. Подтверждением этого являются «Путешествия» голландца Яна Стрейса, книга, появившаяся в Амстердаме в 1675 г. Здесь не место писать о приключениях немало испытавшего Стрейса, но повидать ему пришлось многие страны, и не только Средиземноморье и Россию, но и самые отдаленные уголки Ост-Индии. Если «истинные русские, или московиты коренасты, толсты и жирны телом, с особенно нескладными головами, руками и ногами… некрасивы и не нежны», то все же женщины Московии «обычно хорошо сложены, у них гладкая и белая кожа» [11]. Но они явно злоупотребляют мазями, как «шут, посыпающий свое лицо мукой». А вот калмыки (калмыцкие татары, как называет их источник) и вовсе «отвратительные, мерзкие, безобразные люди, и даже у готтентотов и уродливых мавров более приветливые и красивые лица, чем у них. Лица их широки, почти четырехугольны, большие изогнутые носы и рты, расставленные до ушей. Глаза у большинства занимают всю верхнюю часть лица» [12]. Нехороши и «ногайские и крымские татары – толстые, с широкими лицами, маленькими глазами и желто-коричневой кожей. Глаза у мужчин глубоко запали, как у старух, вокруг.та у них так редки волосы, как колосья у бедняков; они бреют головы, отсюда можно заключить, какой у них приятный и красивый вид», – иронизировал Стрейс [13]. Однако замечал, что все-таки они не так безобразны, как калмыки. Гендерные различия прослеживаются в описании Стрейсом «черкесских татар», у которых «мужчины крепкого сложения с широкими лицами, но не такими четырехугольными, как у калмыцких или крымских татар. Кожа их большей частью желто-черного цвета, и они подстригаются на чужеземный лад. Они выбривают полосу через голову и оставляют косу на затылке. Длинные и черные, как смоль, волосы висят по обеим сторонам лица, иногда распущенные, а иногда завязанные или заплетенные» [14]. Иное впечатление произвели женщины, у которых, «чему весьма удивляешься, белоснежная кожа и красные, как бы накрашенные щеки, приветливые, красивые и милые лица, так что в них можно влюбиться. Они большей частью хорошо сложены. Их брови и волосы черны, как уголь, они их заплетают в семь или восемь косичек вокруг.оловы» [15]. Описание «дагестанских татар» (захвативших Стрейса в плен и продавших в рабство) более краткое: «У дагестанцев крепкое сложение, желто-черная кожа и отвратительная наружность» [16]. Многие из приведенных здесь описаний или прямо повторяют, или перекликаются с «Путешествиями» Адама Олеария, источником, явно известным Стрейсу. Но это тем более показательно, так как он ссылкой на собственный опыт подтверждает и закрепляет стереотип Другого, уже сложившийся в европейской литературе путешествий. Еще до приезда в Россию Стрейс совершил путешествие с кораблями Голландской компании в Ост-Индию, которое он описывает в первой части своего труда. Здесь тоже немало описаний внешнего вида туземцев. Так, жители Сьерра-Леоне «не совсем черные, а скорее коричневые, и тело их в некоторых местах прижжено раскаленным железом, в ушах и ноздрях проткнуты дырочки, куда они вдевают драгоценности и золотые кольца, воображая, что превосходно тем себя украшают. Мужчины и женщины ходят голыми, только прикрывают стыд передниками из коры» [17]. Жители Мадагаскара «частью белые, частью чернокожие; у первых длинные редкие волосы, у других слегка курчавые и довольно красивые. Там есть еще желтые, они совсем дики и никогда не подрезают волос на голове и бороды, тогда как первые иногда это делают. Мадагаскарцы в большинстве случаев коварны, лживы и прирожденные воры… Они от природы вялы и ленивы, и их нелегко застать за тяжелой работой, зато они питают большую склонность к пению и пляске (! – А.С.)» [18]. Как видим, здесь описание довольно краткое, что, однако, вполне компенсируется рассказом о природе острова, на котором, в частности, проживают белые обезьяны с желтоватыми головами, которые стаями нападают на женщин, насилуют их и разрывают на части; иногда женщинам удается спастись, но некоторые от этих обезьян становятся беременными. На острове Формоза мужчины довольно высокого роста, а женщины чаще низкорослы: «У них круглые лица, большие глаза, плоские носы и обычно большие груди. Мужчины не носят бороды, но это у них не от природы, а потому, что они постоянно выщипывают волосы, как только они появляются. Наоборот, уши у них очень длинные, что считается большим украшением, их прокалывают и вставляют рожок, вроде винта, от чего они становятся круглыми и оттопыриваются» [19]. Рассказ о формозцах дополняется сообщением: на острове есть и люди с хвостами, сам Стрейс видел одного такого, обросшего густой шерстью, с хвостом «длиной в добрый фут». Бедного малого казнили за убийство, «поджаривали перед смертью так, что с него стекал жир». Многие удивлялись его наружности и, разговаривая с ним, узнавали, что в его местности большинство людей наделено хвостами. Желая, как и любой автор травелогов, быть достоверным, Стрейс замечал: «Об этом я не могу знать, но у этого человека был хвост, это так же, несомненно, как и то, что у него была голова». Любопытно, что Стрейс не давал описания сиамцев, хотя и отмечал их исключительную чистоплотность. В описании этой страны, пожалуй, проявляется известная симпатия к ее жителям, сочетающаяся с порицанием жестоких нравов и деспотического правления. Можно объяснить это доброжелательным отношением здесь к европейцам, особенно к голландцам. А вот японцы «белы кожей, но желтее европейцев… Мужчины крепко сложены и у них толстые головы. Напротив, женщины маленькие и худые телом и станом, и ноги у старых и взрослых не больше, чем у детей четырех и пяти лет, что считается у них особым украшением; всеобщим уважением пользуется та, у которой самые маленькие ноги; поэтому они сдавливают ноги колодками: пусть тело растет, как хочет» [20]. Разумеется, конструирование Другого происходит не только непосредственно путем описания внешности, но и через описание телесных практик или каких-то особых действий, служащих для нанесения чрезвычайной физической боли. Примером может служить история жены одного перса, который в назидание другим своим женам наказал ее за попытку бегства тем, что заживо ее освежевал. В другом месте Стрейс рассказывает о судьбе женщины-китаянки, изнасилованной итальянскими матросами, которую ее муж затем распял и мучил до смерти. Разного рода обычаи, связанные с телом (брачные, похоронные, пища и т. д.) вызывают удивление автора. Впрочем, что-то кажется ему даже более разумным, чем это принято у христиан. Так, говоря о Сиаме, столь отличаемом им от других народов Ост-Индии, Стрейс одобрительно замечает, что там слоны исполняют роль палачей, что лучше, чем поручать кому-то мучить и убивать другого человека без всякой для него причины. Характерно, что способы конструирования образа Другого через описание тела и телесных практик, сделанное в начале XIX в. русским офицером Давыдовым, не существенно отличаются от Стрейса. Он описывал жителей острова Кодьяка у побережья Аляски, именуя их Конягами. Офицер Давыдов замечал: «В лице Коняг нет ничего особенного, могущего вообще отличать сей народ от других. Есть круглые, плоские и продолговатые лица, только в обоих полах мало видно приятных, и мущинам должно отдать в том преимущество» [21]. Надо полагать, что здесь аборигены Кодьяка сравниваются не с европейцами, а с другими американскими племенами. Главное проявление «другости» в том, как они украшают свои тела: так, женщины собирают волосы в пучки у самого затылка, а спереди обрезают их вровень с глазами; они украшают себя «совершенно противным нашему вкусу образом», а именно протыкают носовые хрящи и вставляют в образовавшиеся дырки кости и бисер. Число таких дырок может быть от двух до шести. Более того, они «вышивают себе бороды», то есть вводят под кожу, от подбородка до ушей, состав черного цвета, и такой рисунок сохранялся на всю жизнь. Также «девки», выходя замуж, наносят на свое тело татуировку в виде ленты с украшениями, идущей «с одного плеча под пазуху другого». В уши тоже вставляются украшения, самыми дорогими из которых считаются сушеные цукли, т. е. червяки, привезенные откуда-то с материка. Давыдов передает рассказ о том, что их добывают, опуская на несколько дней в какое-то озеро мертвое тело, часто убитого с этой целью невольника. «Мужчины на Кадьяке также не оставляют себя без украшения». Например, некоторые не просто протыкают нижнюю губу, а прорезают ее так, что кажутся двуротыми. Когда такие люди пьют или едят, «то сквозь нижнюю губу течет, от чего прикраса сия еще отвратительнее делается» [22]. Это описание дополняется сообщением об идущем от аборигенов неприятном запахе, а также об «отвратительной нечистоте» вокруг их шалашей, так как они «ни для чего от оных не отходят». К числу сильных сторон натуры Коняг Давыдов относил хорошее зрение и верность глаза, «исправную» память, «необремененную учением и познаниями», доведенную «до совершенства, непонятного европейцам» способность ориентироваться на суше и на море, здоровье и то, что и в старости они не кажутся дряхлыми. Правда, оговаривался Давыдов, стариков среди них немного. В отличие от других «диких» индейцы с острова не промышляют воровством. Они вольнолюбивы и не терпят порки, многие после нее расставались с жизнью. Впрочем, в этом последнем пункте автор текста скорее констатирует, а не выражает собственное отношение. Негативных черт куда больше: неблагодарность, жестокость, глупость, сочетающаяся с умением «наблюдать свои выгоды», дикость в воспитании детей (например, Давыдов повествовал, что иногда их заставляли вспарывать животы пленникам и вытаскивать кишки из живых еще людей), наконец, лень. Интересно, как автор рассказывал об этом: «Крайность только может их принудить приняться за что-либо. Живучи зимой в селениях Островитян, я видел, что целый день никто почти ничего не делает, лежат все в теплом покое, дремлют и даже мало говорят. Иной возьмет бубен, начнет бить в него, как будто поневоле заставленный, и запоет зевая; а там по времени также как будто нехотя и другие пристанут к нему. Иногда вечером поют все при звуке бубнов» [23]. Как текст Стрейса, так и описание Давыдова принадлежат к той большей части травелогов, которые конструируют образ людей далеких стран как Других, а не как близких, родственных, имеющих черты общности. Он строится на противопоставлении, а не на поиске единства. (Здесь мы не рассматриваем отмечаемую в литературе тенденцию, проявившуюся в век Просвещения, к идеализации образа дикаря как положительного Другого, антитезы недостойной Европе). Известный британский историк П. Бёрк пишет: «К сожалению, большинство стереотипов Других, таких, как евреи глазами не евреев, мусульмане глазами христиан, черные глазами белых, крестьяне глазами горожан, военные глазами гражданских, женщины глазами мужчин и т. д., были и остаются враждебными, презрительными или, по меньшей мере, снисходительными. Возможно, что за этой ненавистью психолог увидит страх или бессознательное перенесение на другого нежелательных черт самого себя» [25]. Как отмечает Бёрк, одним из архаичных способов конструирования образа Другого, известного с древности, является наделение его животными или монстрообразными чертами. Еще у древних греков имелись представления о целых народах с песьими головами, о народах без голов, об одноногих, каннибалах, пигмеях, амазонках и других, перекочевавшие не только в Средневековье, но и в раннее новое время. Конечно, освоение Земли европейцами, рационализация мышления как следствие «научной революции» вели к отходу от подобных представлений, но атавизмы их сохранялись. Не в этом ли ключ к пониманию рассказа Стрейса о людях с хвостами или его намека на происхождение хотя бы части мадагаскарцев от обезьян? В то же время описание московитян и населения российского приграничья формально вполне реалистично, но по существу преследует ту же цель. Интересным историографическим примером, показывающим связь между географическими открытиями и культурной историей, является статья израильского историка Э. Хоровица [26]. Ее тезис заключается в том, что «открытие» Америки привело европейцев к фундаментальной смене образа главного Другого, нашедшей проявление в изменении моды. Этот историк обратил внимание на то, что с первых десятилетий XVI в., в отличие от предыдущего столетия, все «великие» Европы, как это видно на их портретах, отпустили бороды. Достаточно вспомнить папу Юлия II, императора Карла V, Генриха VIII Английского или Франциска I Французского. До начала XVI в., когда главными Другими для европейцев были мусульмане и евреи, изображавшиеся с бородами, первые (во всяком случае, те люди элиты, которых изображали на портретах) были безбородыми. После открытия нового континента евреи и турки продолжали оставаться чужими, но все же образ главного Другого стал ассоциироваться с американскими индейцами, которых считали безбородыми то ли от природы, то ли по другим причинам (растет ли у них борода, и в XIX в. оставалось предметом разногласий между авторами, об этом писавшими [27]). Иногда это связывалось с последствиями сифилиса, как утверждали многие современники, распространившегося в Европе после открытия Колумба, а в ранних сочинениях ХVI в. объяснялось их гомосексуальностью. Хоровиц подчеркивал: появление бород на лицах европейцев ни в каком смысле нельзя считать случайностью или прихотью. Более того, он даже предполагает: когда Франциск в 1530-х гг. повернул свою политику в сторону сближения с Османской империей, борода сыграла определенную роль в том, чтобы способствовать менее демонизированному взгляду на (бородатых) турок. В литературе отмечается, что в XIX в. тело служит способом конструирования Другого в колониалистском дискурсе. При этом соответствующие аргументы была призвана представить медицина и смежные с ней науки. Это явилось отражением процесса, названного М.Фуко медикализацией жизни. Именно тогда медицина превратилась во влиятельную дисциплинарную технологию, и представители этой профессии получили ранее несвойственное им право регламентировать правила социального поведения. Так, биометрика давала «научные» обоснования для легализации расовых различий. Американский автор сообщает: накануне гражданской войны в США яростный поборник рабства врач С. Картрайт фактически получил от штата Луизиана заказ на обоснование природной неполноценности черных, что подвело его к детальному изучению телесных различий белых и негров, включая волосяные ткани, длину костей, восприимчивость к болезням и даже цвет внутренних органов. Если сразу после гражданской войны в медицинских журналах утверждения о расовых различиях ставились под вопрос, и даже публиковались статьи о телесных сходствах представителей разных рас, то после окончания Реконструкции Юга идея естественных расовых различий вновь восторжествовала [28]. Примером использования тела в колониалистском дискурсе о сексуальности может служить известная история «готтентотской Венеры», которую европейцы называли Сарой Бартман, привезенной из Южной Африки в 1810 г. Ее выставляли сначала в Лондоне, потом в Париже как «урода», «дикаря-монстра», привлекая внимание публики размерами ягодиц и формой нижней части живота. После скорой смерти в 1815 г. Сара была подвергнута вскрытию. Причем врач Куве «дегуманизировал ее, сравнивая с орангутангом и внося вклад в формирующееся представление о том, что африканцы ближе к животным, чем к человеку» [29]. С частей ее тела были сделаны гипсовые копии, выставлявшиеся в Музее человека в Париже вплоть до 1982 г. Только тогда, после протестов, останки «готтентотской Венеры» были преданы африканской земле. Как пишет П. Нетто, «посредством пристального осмотра в медицинском и этнографическом дискурсах была сконструирована “правда” о сексуальности черных. “Примитивные” гениталии готтентотских женщин выступали в европейском колониальном дискурсе выражением “примитивных” сексуальных аппетитов… Так визуальными средствами подчеркивалась “отличность” женской негритянской сексуальности, представляемой как антитеза сексуальности европейской и нормам цивилизованности» [30]. Организованную в 1994 г. двумя негритянскими художницами фотовыставку по мотивам этой истории автор статьи интерпретирует как попытку преодолеть стереотипы колониалистского мышления, породившего взгляд на черную женщину как на проститутку. В работе, посвященной народным представлениям о теле «инородца», О. Белова пишет: «В традиционной народной культуре образ любого этнически или конфессионально “чужого” может быть описан при помощи стандартной схемы. Выделяется ряд ключевых позиций, по которым “опознается” чужой среди своих: внешность, запах, отсутствие души, сверхъестественные свойства (способности к оборотничеству, магии и колдовству, чаще вредоносному); “неправильное”, с точки зрения носителя местной традиции, поведение (обусловленное “чужими” и, следовательно, неправильными, греховными, демоническими, ритуалами и обычаями), язык» [31]. Анализ литературы путешествий XVII–XIX вв. приводит к интересному выводу: хотя ее нельзя считать проявлением народной культуры, более того, авторами часто являлись представители образованной элиты, все ключевые позиции, отмеченные Беловой в отношении представлений низов, в той или иной степени обнаруживаются в ней. Это позволяет согласиться с выводом Бёрка о живучести стереотипов и даже говорить о живучести архаичных форм сознания и в эпоху «научной революции». В качестве особой категории источников могут быть выделены те, которые отражают облик внешнего врага. Изображения тела противника, который не воспринимается как культурный Другой, самым широким образом используются в пропаганде, в том числе визуальной. Понятно, что наиболее широкие возможности для этого предоставляет карикатура: в таком случае тело выступает как метафора, тогда как идентификация культурного Другого в большей степени опирается на аргументы, почерпнутые в научном или медицинском дискурсе. Использование тела как метафоры часто основывается на стереотипах сознания и призвано консервировать их. Недаром известный советский карикатурист Б. Ефимов замечал: «На канве старой знакомой метафоры могут быть вышиты любые новые сатирические узоры, неоднократно использовавшаяся традиционная форма может быть наполнена новым злободневным содержанием» [32]. В современной литературе есть немало публикаций, основанных на анализе визуальной пропаганды, в которых подчеркивается значение в этом плане телесности. Примером может служить статья, посвященная польской и советской сатирической графике [33]. Ее авторы констатируют: «Среди визуальных приемов инаковизации польского врага отметим противопоставление тел Своих, воплощающих нормальную гармоничную телесность, и девиантного тела Чужих. Можно выделить два модуса телесности польского врага и трактовать их в качестве антиподов двух модусов Своего тела, условно говоря, “пролетарского” и “крестьянского”. Первый (“антипролетарский”) – это образ “пузатого пана”… Второй (“антикрестьянский”)… – это польский шляхтич, как правило, офицер, с высокомерным выражением лица и худым телом». Наоборот, «типичный русский с польской карикатуры изображается с неопрятной бородой или щетиной, нечистоплотным, неряшливо одетым; излюбленной мишенью карикатуристов остается пьянство» [34]. Следующие примеры иллюстрируют некоторые приемы изображения тела врага. В годы Великой

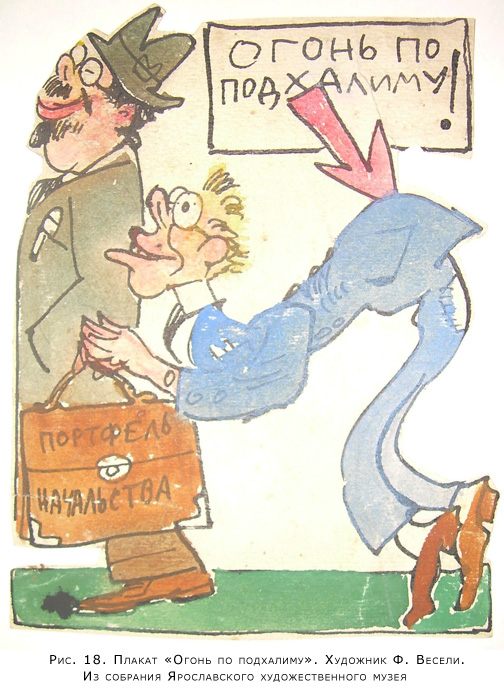

Наконец, можно выделить тот особый случай, когда речь идет, пользуясь определением Бёрка, о «Другом дома». Примеры такого рода дают разные эпохи и общества. Достаточно вспомнить, что первейшим признаком для обнаружения ведьмы были знаки на теле, оставшиеся, как считали инквизиторы, от встречи с дьяволом. Бёрк рассматривал пример с ведьмами с гендерных позиций: «Крайним случаем мужской инаковизации женщин является образ ведьмы, обычно безобразной и часто ассоциирующейся с животными, такими, как козлы и кошки, а также и с дьяволом. В XVI и XVII вв. ведьм часто изображали приготавливающими и поедающими детей» [37]. Историки, занимавшиеся темой ведовства и охоты на ведьм, давно заметили, что подавляющее большинство тех, кто подвергся преследованиям, были немолодые по стандартам того времени женщины, часто старше пятидесяти лет. В частности, это объяснялось тем, что они легче становились изгоями, т. е. «Другими дома» [38]. Метод определения преступников, предлагавшийся Чезаре Ломброзо, как и стремление опереться на данные «научной» антропологии в проведении расовой политики гитлеровского рейха – тоже варианты использования тела для разоблачения внутренних врагов. Обоснование биологических особенностей евреев, цыган и других категорий населения, отличных от арийцев, становилось основой для соответствующей «политики тела», от ограничений в посещении тех или иных мест до «окончательного решения» (еврейского вопроса). То же касается и нацистской политики по отношению к лицам, страдавшим наследственными и психическими заболеваниями. И в этом случае болезнь как проявление телесности служила обоснованием антигуманной политики под лозунгом оздоровления немецкой нации [39]. Разделение на здоровое гармоничное тело и тело нездоровое, даже антитело, выполняет функцию идеологического обоснования необходимости очищения, избавления от нечистоты. В этом смысле обращает на себя внимание метафорическое использование риторики тела в пропаганде сталинского террора. Возьмем для примера отрывок из речи Г. Димитрова перед избирателями Костромы 8 декабря 1937 г.: «Блок фашистских государств рассчитывал на своих агентов в Советском Союзе. Но фашисты просчитались. Не удалось это благодаря железной воле железных людей нашей партии, Центрального Комитета партии и товарища Сталина. (Бурные аплодисменты.) Наемные агенты фашизма, вредившие нашей стране, были разгромлены. Надо сказать прямо, что разгром троцкистско-бухаринских агентов фашизма, шпионов, диверсантов, вредителей в Советской стране является крупнейшим поражением поджигателей войны. Карты спутались, нити порвались, агенты провалились. Ежовые рукавицы товарища Ежова (бурные аплодисменты) сжались вовремя и попали в цель. Эти ежовые рукавицы, товарищи, крепки потому, что они опираются на партию, на советский народ, на тех, которые ведут страну вперед, потому, что они выполняют непоколебимую волю советского народа, здорового, крепкого, молодого советского народа (аплодисменты) против гнилых, разложившихся, смердящих трупов агентов фашизма, продавшихся врагу» [40]. Противопоставление здорового, молодого (тела) советского народа, железных людей с железной волей и лично Сталина (человека из стали) разложившимся трупам (врагов) переносит акценты с рационального обоснования того, что и не может быть рационально обосновано, на подсознательные и архаичные стереотипы. Да и манипуляции с аплодисментами направлены на утверждение установок на Своего и Чужого. Тело «своего Чужого» было объектом карикатурного изображения в визуальной пропаганде. С началом «великого перелома» главной мишенью карикатуристов стали нэпманы и кулаки. Характерным примером можно считать рисунки проживавшего в Ярославле художника Франца Весели (австрийца, оставшегося после плена в Советской России) для местных газет. В отличие от западного выбритого буржуя советский Как видно из приведенных примеров, конструирование «внутреннего Чужого» в пропаганде основывается на «эксплуатации» в основном тех же ключевых позиций, которые были отмечены в отношении культурного Другого: внешность, неправильное телесное поведение, запах (смердящие трупы), сверхъестественные магические способности («оборотни» не только фашисты на войне, но и маскирующиеся враги народа), язык. Здесь уместно напомнить слова М. Гефтера, что тело, его движения и действия «являются таким же историческим документом, свидетельствующим о прошлом, как дневник или грамота» [41].

[1] Записки и воспоминания о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году профессора Симонова. Казань, 1844. С. 5–6. [2] Там же. С. 6–7. [3] Там же. С. 7–8. [4] Крейдлин Г. Невербальная семиотика. М., 2004. С. 35–36. [5] Источник иллюстраций 1–9: Voyage autour du monde fait par ordre du Roi sur les corvettes de J.M. l'Uraine et la Physicienne pendant les annees 1817, 1818, 1819, 1820. Atlas Historique. Paris, 1825. [6] Крейдлин Г. Указ. соч. С. 131. [7] Путешествие капитанов Росса и Бухана в северные полярные страны. СПб., 1822. С. 24. [8] Figes O. Natasha's Dance . A Cultural History of Russia. L ., 2002. P. XXVII. [9] Путешествия капитанов Росса и Бухана… С. 24. [10] Там же. С. 26. [11] Стрейс Я.Я. Три путешествия. Рязань, 2006. С. 190–191, 194. [12] Там же. С. 223. [13] Там же. С. 229. [14] Там же. С. 250. [15] Там же. С. 251. [16] Там же. С. 255. [17] Там же. С. 66. [18] Там же. С. 71. [19] Там же. С. 108. [20] Там же. С. 113–114. [21] Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. СПб., 1812. Ч. 2. С. 5. [22] Там же. С. 9. [23] Там же. С. 24–25. [24] Там же . С .4. [25] Burke P. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence. L., 2001. P. 126. [26] Horowitz E. The New World and the Changing Face of Europe // Sixteenth Century Journal. 1997. Vol. XXVII. N 4. [27] Как с долей иронии писал об этом офицер Давыдов, «бороды у островитян небольшие, да и расти начинают оные позже, нежели у Европейцев. Давно ли люди, не выходившие век из кабинета, перестали утверждать, что Американ-ские народы не имеют бород? У Лаперуза видим, что в Хили (Чили. – А.С. ) самые Гишпанцы не могут еще в том согласиться между собою» ( Двукратное путешествие в Америку. С. 9). [28] Man-Made Medicine. Women's Health, Public Policy and Reform / ed. by K.C. Moss. Duke U. P., 1996. P. 17. [29] Reclaiming the Body of the ‘Hottentot' // European Journal of Women's Studies. 2005. Vol. 12. Iss. 2. P. 150. [30] Ibid. P. 153. [31] Белова О. Тело «инородца» // Тело в русской культуре: сб. ст. / сост. Г.И. Кабакова, Ф. Конт. М., 2005. С. 147. [32] Ефимов Б.Е. Основы понимания карикатуры. М., 1961. С. 61. [33] Де Лазари А., Рябов О. Образы Врага. Поляки и русские в сатирической графике межвоенного периода // Историк и художник. 2008. № 1–2. [34] Там же. С. 76, 79. [35] Энниг Ж.-Л . Краткая история попы. М., 2006. С. 167. [36] См: Сарторти Р. Образы войны в визуальной памяти: на примере Зои Космодемьянской // Очевидная история. Проблемы визуальной истории России ХХ столетия: сб. ст. / под ред. И.В. Нарского и др. Челябинск, 2008. [37] Burke P. Op. cit. P. 136. [38] См., например: Levack B. The Witch-Hunt in Early Modern Europe. L., 1995. [39] См., например: Burleigh M. The Racial State : Germany, 1933–1945. Cambridge, 1991. [40] Коммунистический Интернационал. 1937. № 12. C. 13. [41] Цит. по: Тело в русской культуре. С. 25. © Соколов А.Б., 2010 Статья поступила в редакцию 17 мая 2010 г. Соколов Андрей Борисович, |

Издатель |

||

© Российский институт культурологии, 2010-2014. © Российский научно- исследовательский институт культурного

и природного наследия

имени Д.С.Лихачёва,

2014-2026. |

Все статьи в журнале публикуются под лицензией |

|