|

2025/1(59) Содержание КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА Аристархов В.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ Береснева Ж.А. Чекменева Р.Р. Ченцов А.С. ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ Кокшенёва К.А. Лиджиева Е.Н. Маркарьянц И.Ю. Жачемук В.Ш. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ Грачева М.П. Традиции гончарного производства Чкаловского района Нижегородской области во второй половине XIX–XX вв. Карабанова И.М. |

DOI 10.34685/HI.2025.38.98.003 Чекменева Р.Р. Чекменев А.И. Сушкова-Ирина Я.И. Концерт для скрипки с оркестром D-dur op. 35 Петра Ильича Чайковского: история создания, сравнительный анализ интерпретаций Аннотация. В статье представлены история создания и анализ исполнительских интерпретаций одного из актуальных произведений в сокровищнице скрипичной литературы – Концерта для скрипки с оркестром П.И.Чайковского. Авторы обосновывают необходимость проведения настоящего исследования тем, что музыканты особенно часто обращаются к анализируемому сочинению, настолько прочно оно заняло достойное место в репертуаре современных скрипачей. Сейчас оно обязательно к исполнению в конкурсных прослушиваниях в музыкальные коллективы. Разучивание и последующее концертное исполнение сочинения предполагает большой профессиональный опыт музыканта. Однако исполнять Концерт стремятся не только выдающиеся скрипачи современности, но и многие студенты высших учебных заведений. По этой причине необходимо провести скрупулезный анализ всех видов техники, встречающихся в сочинении, благодаря чему профессиональное исполнение Концерта в рамках высшего музыкального образования будет реализовано в полной мере.

Ключевые слова: скрипичный концерт, Концерт для скрипки с оркестром D-dur op.35, П.И.Чайковский, скрипачи, скрипичное исполнительское искусство, исполнительские интерпретации. Петр Ильич Чайковский – выдающийся русский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель, а также музыкальный журналист, в творчестве которого ярчайшим образом воплотилась русская культура не только в ее музыкальном аспекте, но и литературном и театральном. В частности, идейно-художественное развитие деятельности композитора приобрело свою актуальность благодаря общению с такими деятелями русского искусства, как П.М.Садовский, А.Н.Островский, Н.Г.Рубинштейн и др. Чайковский зачастую посещал артистический кружок, вследствие чего у композитора возрос интерес к русской народной, в том числе городской песне, а также литературе. Именно все данные тенденции композитор стремился передать в своих сочинениях.

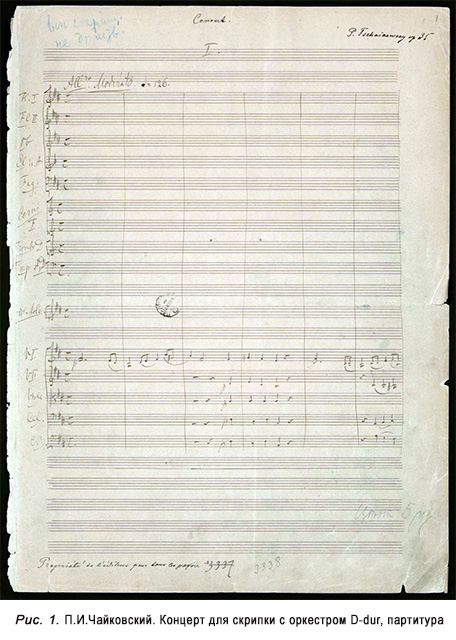

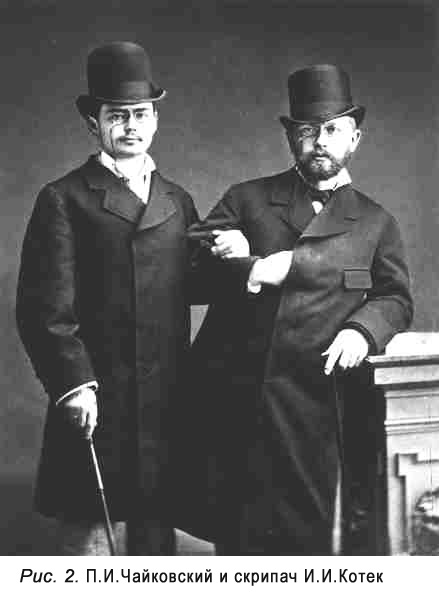

Рассуждая о синтезе музыки и литературы в творчестве Петра Ильича, приведем цитату его соученика по консерватории, впоследствии известного русского критика Г.А.Лароша, который утверждал, что именно литература всегда занимала особенное положение в его жизни: «Я не могу предаваться своим воспоминаниям о Чайковском без того, чтобы сейчас не заговорить о его литературных способностях и занятиях. Литература занимала в его жизни место гораздо больше, чем у обыкновенного образованного человека: она была после музыки главным и существенным его интересом <...> нет сомнения, что на эту любовь его к литературе повлияла его дружба с Апухтиным, но главная, по моему, причина была та, что он сам был в значительной мере рожден литератором. <...> человек, живший в мире аккордов и ритмов, писал яснее, чище, логичнее и изящнее большинства наших современных литераторов по ремеслу. <...> Нет сомнения, что это соединение в нем литературных и музыкальных данных сделало бы из него первоклассного музыкального писателя, если б у него явилась любовь к делу» [8]. Многие сочинения Петра Ильича Чайковского являются поистине сокровищницей русской музыкальной культуры, в частности, оперы композитора, его симфонии, вокальные циклы, концерты для отдельных инструментов с оркестром. Так, скрипичный концерт композитора – одно из наиболее известных и актуальных произведений, когда-либо созданных для скрипки. Сочинение является основным в программе множества ведущих международных и всероссийских конкурсов, фестивалей. В частности, в третьем туре Международного конкурса имени П.И.Чайковского музыкантам в обязательном порядке необходимо исполнить сочинение композитора. Множество сочинений композитора являются особенно непростыми для современных музыкантов. В частности, Концерт для скрипки с оркестром стоит сопоставить с каприсами Н.Паганини по сложности технического оснащения и виртуозности. Каприсы Никколо Паганини также являют собой образец виртуознейших концертных этюдов, справиться технически с которыми зачастую не под силу и именитым музыкантам. Лишь в XX столетии наблюдались предпосылки исполнения каприсов Паганини не в практических домашних занятиях музыкантов, а в рамках концертных выступлений. Так, известны несколько случаев, когда скрипачи попытались исполнить все 24 каприса композитора в рамках одного концертного выступления. В частности, среди таких музыкантов отметим Л.Б.Когана, первым исполнившим все 24 каприса Паганини в рамках одного концертного вечера в Малом зале Московской консерватории, А.Тростянского, Г.Муржу, И.Перльмана, Ш.Минц и др. Как и в каприсах Паганини, в Концерте для скрипки с оркестром П.И.Чайковского «скрипка становится своеобразным кодом, символом для раскрытия творческого потенциала» [4, с. 10] не только великого русского композитора, но и самих исполнителей, обращающихся к музыкальной ткани сочинения. Анализируя множество исполнений, стоит сделать вывод о том, что каждый из скрипачей уникальным образом играет Концерт, что в особенности проявляется в лирических эпизодах сочинения, побочных партиях. Как известно, вторая часть Концерта (Канцонетта) – драматичный центр произведения, именно здесь эмоционально и звуково скрипач проявляется в большей степени, демонстрируя свой тембральный, эмоциональный и жизненный багаж, опыт, мастерство. В частности, исполнение сочинения одним из лучших советских скрипачей – Давидом Фишелевичем Ойстрахом (в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской государственной филармонии, дирижер Г.Рождественский*) отличается тревожностью и смятенностью характера, что достигается посредством использования мелкой пальцевой вибрации, частых смен динамики в пределах одного такта или фразы. Исполнение второй части произведения Виктором Третьяковым в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии (дирижер – Д.Китаенко) во время живого выступления (1983 год, Большой зал Консерватории) отличается глубокой проникновенностью замысла, искренностью, необычайно теплотой, трепетом, чуткостью проявления динамических оттенков, использованием кистевой вибрации на коротких по длительности звуках, умеренным rubato. Пожалуй, данное исполнение, на наш взгляд, является одним из лучших в скрипичном искусстве, которое, безусловно, заслуживает внимания современных скрипачей, в особенности – студентов средних и высших музыкальных учебных заведений. Студенты-скрипачи всячески развиваются, исполняя сочинение и слушая его в интерпретации выдающихся музыкантов XX столетия, часть которых полагают игру Концерта вершиной исполнительской карьеры не только по уровню и количеству исполнительских сложностей, но и с точки зрения самобытности и уникальности музыкальной ткани сочинения, «символики, несущей определенную смысловую нагрузку» [3, с. 340]. Как в рамках анализируемого произведения, так и в целом в скрипичном творчестве композитора его деятельность способствовала расширению различных приемов и техник скрипичной игры, «обогащению скрипичной литературы» [5, с. 123]. В своей статье «Пути в будущее» Асафьев характеризует Чайковского как «преемника Бетховена и единственного в России подлинного симфониста» [2, с. 4]. Действительно, об уникальном качестве, интуиции и знании основ симфонического оркестра композитора известно многим музыкантам современности. Исходя даже из музыкальной ткани анализируемого концерта, стоит отметить, что симфонический оркестр в данном случае особенно активно противопоставлен партии солиста. В партиях всех групп инструментов оркестра присутствуют определенные исполнительские трудности, не говоря о полноценных эпизодах, в которых оркестр выступает в роли солиста. Как известно, в концертах для скрипки с оркестром В.А.Моцарта оркестр выполняет исключительно аккомпанирующую функцию, иногда солируя в разделах tutti. В случае же с сочинением Петра Ильича оркестр становится своеобразным со-ансамблистом, не уступая своих позиций, а иногда и превалируя. Известно, что конец 1870-х гг. был довольно сложным периодом в жизни Петра Ильича Чайковского. Врачи советовали ему сменить обстановку и уехать заграницу: так композитор оказался среди захватывающих дух гор Кларенса в Швейцарии, на Женевском озере. Работа над концертом продвигалась достаточно быстро: на нее ушел всего лишь месяц. (К сведению: множество композиторов создавали свои сочинения на протяжении нескольких лет, иногда – десятилетий.) Композитор начал работу в начале марта, а уже 16-го числа того же месяца он закончил сочинение в эскизном варианте. Позже переписал вторую часть Концерта, но посчитал ее недостаточно удачной и к двадцатому апреля завершил инструментовку своего нового творения. Первый раз произведение прозвучало в узком кругу друзей и знакомых. Создание Концерта было вдохновлено визитом скрипача Иосифа Котека, который уже некоторое время просил Чайковского написать скрипичный концерт. По просьбе музыканта и после совместного исполнения симфонии Э.Лало «Эспаньоль» в воображении Чайковского появилось множество различных идей. Композитор создавал эскизные фрагменты произведения, а Котек в это время пытался их исполнить, давая Чайковскому ценные советы об особенностях скрипичного исполнительства, технике игры на инструменте. Как известно, множество композиторов при создании какого-либо сочинения для определенного инструмента всегда старались консультироваться с выдающимися исполнителями своего времени о характерных чертах игры. В частности, Ф.Лист, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович и многие другие в процессе создания своих творений нередко обращались к помощи коллег по исполнительскому искусству и даже посвящали им произведения. Так возникший шедевр впоследствии станет одним из наиболее востребованных скрипичных концертов в истории музыкальных сочинений в целом. Инструментовка концерта была закончена композитором за шесть дней интенсивной работы. За это время Чайковский успел сыграть его с Котеком, чтобы убедиться в возможности исполнения скрипичной сольной партии. Композитор всячески торопился закончить инструментовку до отъезда Котека в Берлин. За три дня была завершена инструментовка скрипичного концерта, о чем свидетельствует пометка Чайковского в конце рукописной партитуры: «Finis. Clarens. 30 марта — 11 апр. 1878». После некоторых исполнений произведения Котеком Чайковский написал письмо Н.Ф. фон Мекк, в котором рассказал об окончании создания сочинения и успешной игре скрипачом первой части и финала. Вторая часть, Andante, по исполнению не удовлетворила композитора, и вскоре он сочинил полностью новую вторую часть Концерта, а первоначальный вариант включил в цикл пьес для скрипки и фортепиано (op. 42), назвав ее Meditation. Данная пьеса была первой в цикле. Впоследствии итоговая версия второй части сочинения устроила композитора, после чего было завершено и переложение концерта для скрипки и фортепиано.  До нас дошла партитура сочинения, с указанием метронома, который записал Котек (Рис.1). Неизвестно, когда именно была вписана туда партия скрипки, скорее всего, это сделали еще в Кларане. После того, как Котек уехал из Кларана и вместе с собой забрал рукопись концерта, началась достаточно запутанная история дальнейшего нахождения текста сочинения и его массовой общественной публикации. До нас дошла партитура сочинения, с указанием метронома, который записал Котек (Рис.1). Неизвестно, когда именно была вписана туда партия скрипки, скорее всего, это сделали еще в Кларане. После того, как Котек уехал из Кларана и вместе с собой забрал рукопись концерта, началась достаточно запутанная история дальнейшего нахождения текста сочинения и его массовой общественной публикации.В издательстве П.И.Юргенсона, еще при жизни П.И.Чайковского, с разницей примерно в десять лет появились: переложение концерта для скрипки и фортепиано в 1878, партитура в 1888 и в 1879 году впервые опубликовали оркестровые партии. Отметим, что Чайковский доверил именно Котеку подготовку издания переложения для скрипки и фортепиано. Этапы работы и процессы детально описаны в письмах Котека к Чайковскому и в переписке композитора с П.И.Юргенсоном. Котек сразу же после отъезда в Берлин (для продолжения обучения у выдающегося венгерского скрипача и композитора Й.Иоахима) приступил к исполнению просьбы Чайковского – сделать две копии переложения сочинения для скрипки и фортепиано. Одну из них Петр Ильич просил сразу же отправить фон Мекк, которой обещал после завершения переложения показать в первую очередь, до того, как сочинение массово опубликуют. Вторая копия предназначалась Юргенсону. Однако Котек уже на данном этапе стал вводить в текст концерта, в особенности в партию скрипки соло, свои правки. Помимо этого он хотел подготовить к изданию не только переложение, но и партитуру, а также оркестровые голоса. Так, скрипичная партия в изданном переложении концерта имеет значительные различия, в основном штриховые, с теми, которые изложены в автографе партитуры, но так как переложение для скрипки с фортепиано вышло в свет с предыдущего согласия автора, издание стало авторизованным. Оркестровые голоса были напечатаны в августе 1879 года, но потом массовое печатание и распространение партитуры Концерта по вышеперечисленным критериям было приостановлено на длительный срок. Работа возобновилась лишь в начале 1888 года, и вскоре партитура Концерта была вновь издана – в ней Чайковский отказался от тех изменений, которые были введены Котеком в партии скрипки в переложении для фортепиано. В настоящее время по-прежнему ведутся споры вокруг текста скрипичного концерта, в особенности связанные с партией скрипки. К сожалению, до наших дней не дошел автограф композитора относительно фортепианного переложения. По этой причине не совсем ясно, действительно ли текст сочинения, который в настоящее время столь популярен у скрипачей, является оригинальным. Приведем еще несколько примеров разночтений известной в настоящее время версии с предполагаемым оригинальным замыслом композитора. Так, во второй части Концерта, в версии клавира, почерком Котека выписан комментарий относительно использования сурдины солистом и всей группы струнных инструментов. Однако, по мнению многих современных искусствоведов, композитор не вводил такой ремарки и она является ошибочной.  Иосиф Иосифович Котек, родившийся в Москве в 1855 г., был русским скрипачом и композитором (Рис.2). Игре на скрипке он учился у Ивана Войцеховича Гржимали, который на протяжении сорока шести лет преподавал в Московской консерватории. Теорией Котек занимался с Чайковским. Хотя Котек был довольно успешным музыкантом и композитором, написавшим несколько дуэтов и скрипичных произведений, прославился он главным образом своим партнерством с Чайковским в работе над анализируемым сочинением. Иосиф Иосифович Котек, родившийся в Москве в 1855 г., был русским скрипачом и композитором (Рис.2). Игре на скрипке он учился у Ивана Войцеховича Гржимали, который на протяжении сорока шести лет преподавал в Московской консерватории. Теорией Котек занимался с Чайковским. Хотя Котек был довольно успешным музыкантом и композитором, написавшим несколько дуэтов и скрипичных произведений, прославился он главным образом своим партнерством с Чайковским в работе над анализируемым сочинением.Вопреки тому, что на создание Концерта композитору потребовалось непродолжительное время, первое публичное исполнение произошло не сразу. Премьера прошла только через несколько лет после окончательного завершения работы над сочинением. И еще одним фактором столь продолжительного затишья оказался поиск скрипача. Концерт был посвящен одному из выдающихся скрипачей XX столетия – Леопольду Ауэру. Однако сам Ауэр отказался исполнять сочинение, посчитав его удивительно сложным и не исполнимым для скрипача. Позже он все же решился на это, и его исполнение было охарактеризовано как одно из лучших в истории.  Первым скрипачом, исполнившим Концерт перед публикой, стал музыкант и дирижер Леопольд Дамрош. Однако его концерт в Нью-Йорке в 1879 г. прошел в сопровождении фортепиано, но не симфонического оркестра, что не позволяет считать это выступление дебютным. Лишь почти два года спустя, 4 декабря 1881 г., в Вене состоялась официальная премьера скрипичного концерта Чайковского, исполненного русским скрипачом Адольфом Бродским (Рис.3) в сопровождении Венского филармонического оркестра под руководством Ганса Рихтера. Это одно из немногих сочинений композитора, которое было исполнено не в Москве. Первым скрипачом, исполнившим Концерт перед публикой, стал музыкант и дирижер Леопольд Дамрош. Однако его концерт в Нью-Йорке в 1879 г. прошел в сопровождении фортепиано, но не симфонического оркестра, что не позволяет считать это выступление дебютным. Лишь почти два года спустя, 4 декабря 1881 г., в Вене состоялась официальная премьера скрипичного концерта Чайковского, исполненного русским скрипачом Адольфом Бродским (Рис.3) в сопровождении Венского филармонического оркестра под руководством Ганса Рихтера. Это одно из немногих сочинений композитора, которое было исполнено не в Москве.Обстоятельства этого выступления были далеки от идеальных. Первая проблема заключалась в том, что перед выступлением была проведена только одна репетиция солиста с оркестром. Следующую трудность представляли сами оркестровые партии. Как мы уже упоминали ранее, оркестровые партии сочинения отличаются особенной исполнительской сложностью и в результате единственной репетиции музыканты оркестра якобы решили, что Концерт должен быть исполнен на фортепиано, то есть в переложении, чтобы зрители не заметили огромного количество ошибок в процессе игры. Одной репетиции было недостаточно для того, чтобы исправить все несоответствия, в связи с чем артисты оркестра предложили сократить некоторые разделы произведения. Однако Бродский и слышать не хотел что-либо о трансформации сочинения Чайковского, настаивая на исполнении сочинения в оригинальной версии. Чайковский не знал, что Бродский решил исполнить Концерт. По какой конкретно причине исполнитель не рассказал о своем выступлении композитору – в настоящее время неизвестно. Возможно, он не был уверен в успехе выступления, поэтому решил утаить данный факт. Петр Ильич случайно узнал о прошедшей премьере его произведения из рецензии в одной из венских газет. Как стало известно, концерт имел полу-успех. Сам Чайковский посчитал данное выступление удачным, так как овации были дольно продолжительными и Бродского публика три раза вызывала на поклоны. Однако была и другая часть зрителей, которым, вероятно, не совсем понравилось выступление или само сочинение. Тем не менее, концерт произвел впечатление и в дальнейшем Бродского приглашали в разные города Германии с исполнением Концерта. Буквально после нескольких таких выступлений сочинение стали исполнять многие скрипачи Европы. Исходя из мнения современных скрипачей, хочется привести в пример высказывание Максима Федотова**, который, на наш взгляд, дал лучшую оценку сочинению в одном из своих интервью: в один ряд им были поставлены концерты для скрипки с оркестром Л.Бетховена, Й.Брамса и П.И.Чайковского. Более того, по мнению скрипача, эти концерты – как «три кита», которые держат на себе все сочинения для скрипки. Если представить себе сам композиционный процесс создания любого выдающегося произведения, то может показаться, что музыка внезапно приходит в голову композитору в совершенном своем виде и в дальнейшем она записывается словно под диктовку. Реальность же такова, что многие шедевры являются результатом длительной, напряженной работы, и зачастую композитор – не единственный человек, оказывающий влияние на конечный результат. Свой скрипичный концерт П.И.Чайковский создавал так же, ориентируясь на вышеперечисленные моменты. Исторически было доказано, что некоторые скрипачи, в частности, Леопольд Ауэр, все же ввели некоторые свои коррективы в музыкальную ткань сочинения, которые в настоящее время являются заключительными. Правки Ауэра, сделанные спустя годы после завершения написания Концерта, включают в себя сокращения, октавные транспозиции, модификации пассажей и даже полное переписывание несколько избранных разделов. Отметим, что Ауэр преследовал следующую цель – максимально популяризировать Концерт. Ведь если партия солиста будет отличаться особенными неудобствами и неиграемыми исполнительскими трудностями, не каждый возьмется за разучивание и концертное выступление сочинения, что, собственно, и происходило на протяжении некоторого времени. Стоит отдельно упомянуть тот факт, что с исполнительской точки зрения Концерт после правок Ауэра не стал легче: напротив, в его ткани присутствует огромное количество разнообразных виртуозных скрипичных штрихов. Правки скрипача могли быть инициированы для удаления некоторого повторяющегося материала, или они могли быть изменены исключительно в силу личных эстетических предпочтений музыканта. Кроме того, изменения Ауэра, вероятно, были переданы его знаменитым ученикам, что укрепило нынешнюю практику исполнения произведения. Ауэр преподавал таким виртуозам, как Миша Эльман, Яша Хейфец и Натан Мильштейн, которые неоднократно с успехом исполнили анализируемое нами сочинение. Давид Ойстрах и Йозеф Сигети, которые не были воспитаны в традициях Ауэра, также имели отношение к знаменитому Концерту, хотя их исполнение и опыт работы с этим произведением во многом отличались от опыта учеников Ауэра. Наконец, многие из современных известных скрипачей придерживались исполнительской практики, установленной Хейфецом, Эльманом и Ойстрахом. Третьи выбрали для себя новые традиции исполнения выдающегося концерта. Таким образом, можно заметить, что в настоящее время существует огромное количество разнообразных записей и выступлений скрипачей, и каждая из этих трактовок имеет право на существование, так как любой музыкант, со своей стороны, стремится максимально передать замысел композитора, популяризировать сочинение. Каждый скрипач, причастный к богатой истории создания скрипичного концерта Чайковского, привнес в это произведение свою точку зрения и свой опыт. Совокупное влияние этих людей формирует историю, которая повлияла на то, как современные исполнители учатся и играют знаковые произведения. В какой мере история этого или любого другого сочинения может определять интерпретацию ее исполнителем? Исследование каждого аспекта композиционного процесса наряду с пониманием исполнительской практики этого концерта даст представление о том, как сегодняшние исполнители могут наилучшим образом представить целостность одного из самых известных музыкальных произведений, когда-либо написанных для скрипки. Каждый исполнитель по-своему представляет манеру игры Концерта для скрипки с оркестром Чайковского, но в то же время есть ряд общих нюансов, которые, на наш взгляд, должны обязательно учитываться. Одной из важнейших задач перед исполнителем является воплощение художественных и колористических красок, которые использовал композитор в Концерте. В настоящей работе мы выбрали некоторых самых знаковых и выдающихся как исполнителей, так и записей Концерта, на которые ориентируется современное поколение скрипачей. В частности, проанализируем игру Концерта в творчестве трех поколений выдающихся музыкантов: Давида Федоровича Ойстраха (XX век), Виктора Викторовича Третьякова (XXI век) и довольно молодого, но известного на мировом уровне скрипача – Джошуа Белла. Среди основных параметров и характеристик, которые буду особенно детально проанализированы, выявим темповые черты и звучания инструмента у каждого музыканта, вопросы преодоления технических сложностей и передачи основного характера каждой части. Сразу стоит отметить, что все трое музыкантов, на деятельности которых будет сосредоточено внимание в рамках данной работы, являются мастерами музыкального исполнительства, их уровень владения инструментом признан одним из лучших во все мире. Первая часть сочинения Авторский темп в этой части Allegro moderato, четверть = 126. В записи Ойстраха мы можем отчетливо услышать соответствие и скрупулезное следование скрипачом авторских темповых указаний. У Джошуа Белла присутствует постоянное стремление вести музыкальную фразу вперед. Тогда как Виктор Третьяков стремится играть эту часть произведения немного подвижнее, чем выписано композитором. Отдельно оговорим, что на записи первой части в исполнении Яши Хейфеца слышен самый быстрый темп из всех упомянутых выше скрипачей. Необходимо отметить особо важную деталь, которая заключается в выборе скрипачом темпа. Так, минимальное его изменение может сильно повлиять на характер музыкальной ткани. В частности, более сдержанный темп придает части философскую глубину, в то время как быстрый создает определенную легкость и виртуозность части. Таким образом, исполняя Allegro moderato, музыканту нужно это четко осознавать и представлять свое видение произведения. Чайковский вместе с Котеком прописали абсолютно все характерные и динамические изменения в партитуре, чтобы показать исполнителю, насколько важны мельчайшие детали. Ойстрах выполняет все пометки абсолютно правильно, его исполнение анализируемого Концерта считается эталонным в современной скрипичной практике. Звучание Давида Федоровича очень четкое, прозрачное, без какого-либо отступления в отношении композиторского замысла сочинения. Для Давида Ойстраха, по словам Игоря Ойстраха, этот Концерт имел важное значение в его творческой деятельности. Вот что он когда-то сказал о сочинении: «Первый раз этот концерт был сыгран им в классе Столярского, затем вместе с ним он дебютировал в Одессе и Елисаветграде, далее концерт звучал в его исполнении в 1928 года в Ленинграде, в московских концертах 1933 года, и наконец, на конкурсе в Брюсселе. Очень много раз Концерт Чайковского был исполнен Ойстрахом в дни войны и после нее» [7]. Следующая интерпретация Концерта – исполнение сочинения Виктором Третьяковым. Его считают символом русской скрипичной школы, а исполнение произведений П.И.Чайковского признано одним из лучших. В случае с Третьяковым Концерт звучит вдумчиво, с пониманием авторских идей. Некоторые лирические эпизоды исполняются им медленнее, чем у Давида Ойстраха. Скрипач достаточно много вносит от себя, где-то замедляя и укрупняя выписанные детали. У Джошуа Белла все темы звучат целостно от первых до последних нот. Он объединяет одной мыслью всю большую часть воедино, что вызывает восторг у множества современных музыкантов, потому что данная часть по объему достаточно длинная и у скрипачей зачастую проявляется тенденция к делению ее на маленькие фразы, чего ни в коем случае нельзя допускать. Интерпретация сочинения в руках Джошуа Белла приближена к ойстраховской, в его исполнении Концерт звучит блестяще и продуманно. Вторая часть сочинения Canzonetta: Andante. Метроном в этой части следующий: четверть = 84. Все три скрипача играют в оригинальном медленном темпе. Каждое исполнение отличается тщательным распределением смычка, выверенностью штрихов и силой нажатия.

Звучания в данной части у всех троих музыкантов, весьма различны Общее у них – выдержка каждого продолжительного звука, реализация глобальных масштабных фраз. Штрихи и приемы практически схожи у всех, однако каждая игра отличается своими характеристиками. Так, Третьяков играет достаточно плотным смычком, сразу набирая весь звук в правой руке с помощью нажатия и подключения сильного вибрационного покачивания в левой. Звук у Третьякова довольно густой и жирный с первого такта. Джошуа Белл начинает играть спокойно, медленнее заданного темпа, в нюансе piano, не набирая звука. Ойстрах же начинает исполнять вторую часть достаточно плотным звуком, но в то же время также на piano, делая развитие в дальнейшем, с филированием последних нот, пропевая каждую восьмую. Третья часть сочинения Finale. Allegro vivacissimo. Метроном в данной части следующий: четверть = 156. Давид Ойстрах исполняет эту часть строго по партитуре, не делая никаких темповых изменений. Игру Джошуа Белла можно назвать достаточно свободной в плане темпа и темповых контрастов. Например, после быстрых пассажей, скрипач делает небольшие расширения. Темп у Виктора Третьякова немного живее заданного, с тенденцией ускорения.

–––––––––––Третья часть концерта различна в своих интерпретациях у Ойстраха, Третьякова и Белла в области звука. Игра Третьякова и Белла характеризуется плотным и немного грубым из-за достаточно быстрого темпа и тяжелого маркированного штриха звуком, тогда как у Ойстраха эта часть звучит легко, изящно, виртуозно, посредством введения летучих штрихов. Исходя из проведенного нами исполнительского анализа трех скрипачей, можно сделать следующие выводы: 1. Каждый исполнитель выполняет замысел композитора, привнося небольшие изменения в музыкальную ткань сочинения, в силу своих технических и художественных особенностей, делая каждое исполнение неповторимым и при этом не теряя общего характера произведения. 2. Главными параметрами различных исполнений скрипачей являются выбор определенного штриха, реализация различных видов вибрации, распределение смычка и его сила нажатия на струны. Подводя итоги анализа Концерта для скрипки с оркестром П.И.Чайковского, можно заключить, что каждое исполнение в любое время отличается техническими особенностями скрипача, его собственным видением текста сочинения, звуком, основательностью и точностью в следовании авторским указаниям. Несмотря на весь спектр различий в исполнительских интерпретациях анализируемого сочинения, игра всех вышеназванных музыкантов отличается профессионализмом, качеством исполнения, продуманностью художественного замысла сочинения, а также великолепным владением всей штриховой и тембральной палитры инструмента. Скрипичный концерт Чайковского является важнейшим произведением в истории не только русской музыки, но и зарубежной. Так, концерты для скрипки с оркестром П.И.Чайковского и А.Рубинштейна стали началом истории такого жанра музыкального искусства, как скрипичный концерт. Анализируемое сочинение явило собой новый подход к крупной форме в скрипичном исполнительстве. Технические и музыкальные успехи композитора в сочинении, все пассажи, особенности звукоизвлечения стали основой для неповторимого стиля композитора. Данное сочинение – единственный концерт П.И.Чайковского для скрипки с оркестром, которое опередило свое время, а также остается актуальным и по сей день. В произведениях Чаи?ковского существуют определенные богатые художественные ценности. В своих сочинениях композитор использует тончайшие оттенки для лирических тем, в них присутствуют музыкальные зарисовки народных сцен, картин природы и городских тем. Лирические темы композитора разнообразны, во многих слышны интонации бытовых крестьянских тем. В них мы не сможем открыто услышать переживания или веселья, а встречаем лишь радостные, спокойные или вдумчивые интонации. Существует довольно интересный факт: Брамс и Чайковский написали свои концерты в один и тот же год. Концерт Брамса часто сравнивают с «симфонией и солирующим инструментом», так как есть очевидное сходство, а концерт Чайковского своей виртуозностью становится сопряженным симфонизации концерта. Такой прием мы можем услышать в концертах, русских композиторов конца XIX – начала XX века, в частности, Глазунова, Конюса и др. Концерт D-dur П.И.Чайковского занимает, как мы уже отмечали ранее, особенное место в творчестве композитора и является первым сочинением такого масштаба в тот период. Поразительно, насколько Чайковский мог каждый раз по-новому и по-особенному выстраивать свои циклы. Музыка Концерта довольно жизнерадостна. В ней нет трагизма, такого, как в последних сочинениях Чайковского. Она оптимистична, легка, полна мощной энергии. Благодаря этому мы можем свидетельствовать о глубине понимания композитором жанровых и исполнительских особенностей данного сочинения. Безусловно, Концерт для скрипки с оркестром П.И.Чайковского является одним из основных в репертуаре как современных выдающихся скрипачей, так и студентов средних и высших музыкальных заведений мира. Музыкальная ткань Концерта насыщена всевозможными пассажами, конфигурациями двойных нот, аккордов и множеством других штрихов и приемов скрипичного исполнительского искусства. По этой причине качественное и профессиональное исполнение Концерта влечет за собой увеличение исполнительского потенциала обучающихся, их великолепное владение инструментом. Недаром Концерт входит в сокровищницу скрипичного репертуара, сочетая в себе различные штриховые и тембральные особенности. Авторы предполагают, что результаты данной работы могут стать основой для дальнейших исследований похожей тематики, связанных с анализом творчества П.И.Чайковского, выявлением отличительных особенностей других сочинений композитора не только для скрипки, но и остальных инструментов. Выводы исследования представляют собой большую практическую значимость в силу популярности сочинения: знакомясь с представленным разбором произведения, студенты (и не только они) могут найти ответы на встречающиеся в музыкальной ткани произведения трудности. Стоит отметить, что музыка Петра Ильича наполнена глубокими жизненными и человеческими идеалами, которые и делают ее уникальной. Задачи Чайковского как композитора можно описать словами Салтыкова-Щедрина: «Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь – есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ, просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи» [6, с. 226]. Посвящая свою жизнь целиком музыке, «Чайковский знал, что роль его искусства выходит за пределы узкоцеховых ремесленных рамок – на простор общения с массой людей, пробужденных к интенсивной духовной жизни» [1, с. 7]. * Чайковский, Петр Ильич (1840-1893). Юбилейные концерты Д.Ф.Ойстраха [Звукозапись] : 60 лет со дня рождения / П.И.Чайковский ; исполн.: Д.Ойстрах, скрипка; Акад. симф. оркестр Мос. гос. филар., дир. Г.Рождественский. – Москва : Мелодия, 1977 (Апрелевка : Апрелев. з-д грп.). – 1 грп. [ГОСТ 5289-80]; 30 см (в короб.) + прил. 8 с. – (Полное собрание сочинений в грамзаписи). Запись 1968 г. Концерт : Ре мажор : для скрипки с оркестром : соч. 35. ** Советский и российский скрипач и дирижер, народный артист России, лауреат Всесоюзного и Международных конкурсов. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА [1] Альшванг, А. А. Опыт анализа творчества П.И.Чайковского. – Москва; Ленинград : Музгиз, 1951. – 816 c. [2] Асафьев, Б. В. О музыке Чайковского. – Ленинград : Музыка, Ленингр. отд, 1972. – 376 c. [3] Будагян, Р. Р. Проявление скрипичного исполнительства в пространстве российской и зарубежной архитектуры и скульптуры // Вестник славянских культур. – 2023. – № 68. – С. 339-356. [4] Будагян, Р. Р. Проявление скрипичной визуализации в современном искусстве // Музыковедение. – 2023. – № 2. – С. 9-17. [5] Зайцева, М. Л. Традиции и новаторство в творчестве джазовых скрипачей рубежа XX-XXI веков Джо Венути и Давида Голощёкина / Зайцева, М. Л., Будагян, Р. Р., Чекменев, А. И. // Проблемы музыкальной науки. – 2020. – № 1(38). – С. 122-129. [6] Щедрин, М. Е. Собрание сочинений. – Москва : Худож. лит., 1937. – 226 с. [7] Иноченко, Е. И. П.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром, исполнительский анализ – Текст : электронный // Sciences of Europe. – 2018. – № 26-4 (26). – С. 1-10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/p-chaykovskiy-kontsert-dlya-skripki-s-orkestrom-d-dur-ispolnitelskiy-analiz (дата обращения: 06.02.2025). [8] Чайковский. Жизнь и творчество русского композитора : [сайт]. – URL: https://www.tchaikov.ru/liter.html (дата обращения: 15.12.2023). Чекменева Регина Робертовна, кандидат искусствоведения, профессор Академии имени Маймонида РГУ им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва) Email: r.budagyan@mail.ru Чекменев Алексей Игоревич, доцент Академии имени Маймонида РГУ им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва) Email: vertekscom@gmail.com Сушкова-Ирина Янкелика Игоревна, кандидат культурологии, профессор, директор Академии имени Маймонида РГУ им. А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (Москва) Email: yankelika@me.com Ссылка на статью: Чекменева, Р. Р. Концерт для скрипки с оркестром D-dur op. 35 Петра Ильича Чайковского: история создания, сравнительный анализ интерпретаций / Чекменева, Р. Р., Чекменев, А. И., Сушкова-Ирина, Я. И. – DOI 10.34685/HI.2025.38.98.003. – Текст: электронный // Культурологический журнал. – 2025. – № 1. – С. 27-36. – URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/681.html&j_id=63. |

Издатель |

||

© Российский институт культурологии, 2010-2014. © Российский научно- исследовательский институт культурного

и природного наследия

имени Д.С.Лихачёва,

2014-2026. |

Все статьи в журнале публикуются под лицензией |

|