|

2025/1(59) Содержание КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА Аристархов В.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ Береснева Ж.А. Чекменева Р.Р. Ченцов А.С. ПРИКЛАДНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ Кокшенёва К.А. Лиджиева Е.Н. Маркарьянц И.Ю. Жачемук В.Ш. МУЗЕЕВЕДЕНИЕ Грачева М.П. Традиции гончарного производства Чкаловского района Нижегородской области во второй половине XIX–XX вв. Карабанова И.М. |

DOI 10.34685/HI.2025.81.76.001 Грачева М.П. Галкина А.К. Казарина Н.И. Традиции гончарного производства Чкаловского района Нижегородской области во второй половине XIX–XX вв. Аннотация. Cтатья посвящена проблеме изучения развития гончарного производства в Чкаловском районе Нижегородской области (в прошлом – Катунская и Павелковская волости Балахнинского уезда Нижегородской губернии), в том числе попыткам проследить традиции промысла и их трансформацию на примере фондовой коллекции керамики Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и материалов этнографической экспедиции музея 2018 года. Постоянное исследование коллекции музея в комплексе с данными экспедиции дали большое количество новых сведений о промысле, позволили атрибутировать предметы глиняной посуды и уточнить некоторые аспекты ее изготовления и бытования.

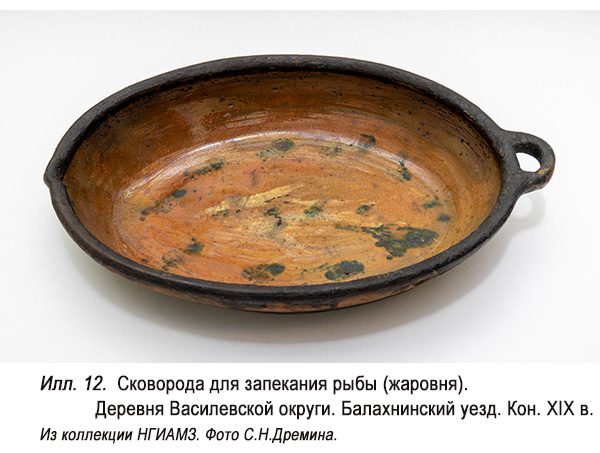

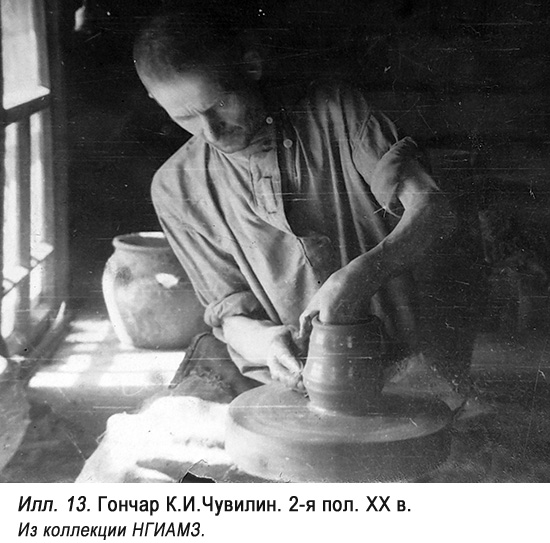

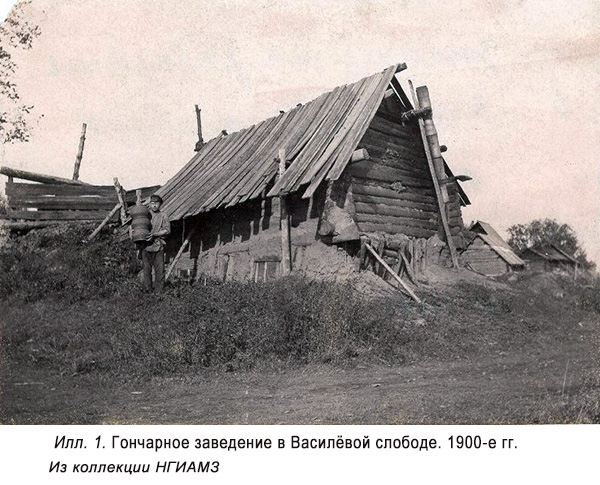

Ключевые слова: гончарный промысел, глиняная посуда, гончарные традиции, региональная культура, народное искусство, этнографическая экспедиция, Чкаловский район, Нижегородский музей-заповедник. Изготовление традиционной глиняной посуды как особый вид народного искусства является феноменом, транслирующим материальную и духовную культуру наших предков и способствующим устойчивой связи поколений. Соединение ручного труда, природного материала, устоявшихся традиций и индивидуального творчества мастера позволяет создать уникальное произведение народного искусства. Интерес к нему сегодня проявляется, в первую очередь, на местах как к части всей культуры региона, присутствует стремление возрождать именно местные традиции и центры, являющиеся органической частью провинциальной культуры. Возрождение местных традиций и центров, обращение к концептуальным наработкам провинциальной культуры служат формированию самобытной региональной культуры в условиях мировой глобализации. При этом огромное значение приобретает исследование истории гончарного промысла на той или иной территории. Цель данной статьи – изучение гончарного промысла в Чкаловском районе Нижегородской области, его развития на протяжении второй половины XIX–ХХ в. Особое внимание будет уделено технике обработки глины и художественным особенностям на каждом из этапов: традиционном (вторая половина XIX – до 1917 г.), артельном (1920-50-е гг.) и фабричном (1960 – конец 1980-х гг.). Источниками исследования являются публикации по истории промысла, а также коллекция Нижегородского музея-заповедника (НМЗ) и материалы этнографической экспедиции музея 2018 г. В фондах НМЗ хранится немало домашней утвари, выполненной из глины. В прошлом, бывая в этнографических экспедициях, сотрудники музея привозили гончарный товар из самых разных центров Нижегородской области, в том числе и керамику из Чкаловского района. Интересно, что предметы, поступившие из одного района, весьма отличаются друг от друга по тонкости черепка, формам, цвету глины и поливы. Это вызывает много вопросов. Для сбора дополнительного материала в 2018 г. сотрудниками НМЗ была предпринята этнографическая экспедиция с зоной исследования – территорией между реками Санахта и Троца. Именно там в конце XIX – начале ХХ в. располагалась большая часть гончарных мастерских. Сегодня автомобильная трасса ушла далеко от этих селений, местных жителей осталось мало, дома перестроены под дачные. Ранее центральное место здесь занимала Василева слобода (другое название Василево) – большое старинное село, входившее в состав Балахнинского уезда. В 1937 г. поселок был переименован в Чкаловск. В 1950-е гг. в связи со строительством Горьковской ГЭС бо?льшая часть Чкаловска попала в зону затопления. С незапамятных времен славилась Василева слобода гончарным промыслом. Широко распространено было ремесло в этих местах. «Несколько старообрядческих семей жили и в другой части села, что располагалась вверх по течению речки Санахты, и поскольку далее уже шли луга, то эта часть называлась Подлужье. Большинство жителей Подлужья занимались ремесленничеством, в основном гончарным промыслом. Всю зиму над Подлужьем днем и ночью, тут и там стояли столбы дыма. Это курились вкопанные в землю горны, где обжигалась глиняная посуда» [1]. В Географическом словаре Российского государства начала XIX в. находим такую характеристику изделий местных мастеров: «Посуда их тонка, гладка, крепка и так хороша, что каждый год нагружают ею до 16 барок вниз по Волге спускаемых» [2]. К концу XIX в. из гончарных селений Балахнинского уезда «особенно выделяются с. Василево, Катунской волости и деревень Беседы, Мишнево и Соболево, Павелковской волости» [3]. Особенность состоит в том, что для жителей Василева гончарство было практически единственным занятием, они также занимались скупкой и сбытом, а землю сдавали в аренду, жители же деревень совмещали его с занятием земледелием. О размере производства также говорит и то, что строились отдельные помещения в среднем на 4-5 гончарных кругов, где работали хозяин и наемные работники. Количество мастерских по данным на 1883 г.: «Рабочих помещений находится в Василеве 10, Беседах – 5, Мишневе – 6 и в Соболеве – 5, всех 26» [4]. По данным на 1899 г., в зимнее время в Катунской и Павелковской волостях работали 148 человек, летом – 88 [5]. Мастерские назвали «заводами» [6]. Они представляли собой небольшие деревянные сараи или амбары, состоявшие из двух темных, тесных помещений без вентиляции. В рабочей части на гончарных кругах выкручивали изделия и просушивали их на полках, расположенных под потолком. В сенях же стояли сушильная печь и горн для обжига. Сушильная печь всегда обогревалась теплом горна: таким образом экономилось топливо на сушку посуды. Стоит отметить, что на гончарных заводах Василевой слободы и прилегающих деревень был весьма развит наемный труд. Организовать свое дело и выдержать конкуренцию могли лишь немногие купцы с большим достатком, остальные становились наемными работниками. И это были не только местные жители. Часто в поисках работы в Василево приходили мастера из других мест, весьма удаленных. Их навыки, умения и предпочтения в создании форм гончарной посуды разнились. В качестве инструментов использовались ручной гончарный круг, лощилка, гладилка, бочарка и медная проволока. П.Т.Олейников отмечал, что некоторые мастера стали работать и на ножных кругах [7]. Материалом для производства служила серая глина, смешивавшаяся с красной, желтой и песком для получения необходимой консистенции. Большие залежи глины были в пойме реки Санахта. Глину готовили к работе, разминая ее. После брали «омятево» (кусок около 1 пуда весом) и от него отделяли «поставеньки» – порции глины для изделия. Мастер обводил поставенку белой глиной и, вращая круг, обжимал ее мокрой рукой. «Быстро вырастал под рукой и «мокрушей» (тряпкой) горшок, подымаясь вверх и ширясь… Деревянными шаблонами – «бочаркой и ножом» – мастер сглаживал изделия внутри и снаружи, еще раз гладил мокрушей и для красоты наводил на горшок светлый поясок белой «московской глинкой». Потом подрезал низ горшка и осторожно, не смяв гибкой глины, ставил сушить на доски под потолком» [8]. Исходя из описания техники изготовления, в дальнейшем можно сделать вывод, что изготовлялись изделия двух видов – чернолощеные и поливные: «Неолифяная посуда выходит из горна синего цвета, а олифяная медно-красного блестящего цвета… Если неолифяной посуде желают придать снаружи какой-нибудь рисунок, то ее лощат кремневым камешком, от чего получаются различного рода полосы и фигуры стального цвета» [9]. Олифа – это местное название поливы, видимо, связанное с аналогией с работой с деревом. Олифой называли смесь порошкообразного сурика с водой.  Что касается ассортимента изделий, то Василево специализировалось на чернолощеной крупной посуде: корчаги различных размеров, плошки, крышки и трубы. В собрании Нижегородского музея-заповедника находится фотография «Гончарное заведение в Василевой слободе» (Илл.1), датируемая 1900-ми гг. (ГОМ-20309). На ней справа от мастерской стоит мужчина с тремя корчагами в руках. Они цилиндрической формы, с небольшим расширением в центре. Такую же форму корчаг мы видим на фотографии василевского гончарного завода, опубликованной в книге «Василевская сноровка» [10]. Что касается ассортимента изделий, то Василево специализировалось на чернолощеной крупной посуде: корчаги различных размеров, плошки, крышки и трубы. В собрании Нижегородского музея-заповедника находится фотография «Гончарное заведение в Василевой слободе» (Илл.1), датируемая 1900-ми гг. (ГОМ-20309). На ней справа от мастерской стоит мужчина с тремя корчагами в руках. Они цилиндрической формы, с небольшим расширением в центре. Такую же форму корчаг мы видим на фотографии василевского гончарного завода, опубликованной в книге «Василевская сноровка» [10].  В музее три таких корчаги. Никакой информации об их происхождении учетная документация не дает. Но, опираясь на фотографии, можно утверждать, что это работы мастеров Василева. Косвенно это доказывает и проведенное измерение предметов по системе, описанной автором XIX в., – по диагонали. В итоге получилось, согласно его классификации, что предмет с номером ГОМ 20847/11 – это маленькая корчага (7 вершков); ГОМ-24114 – корчага-межеумок (8 вершков) (Илл.2), ГОМ-23789/4 – полумаленькая (6 вершков). В музее три таких корчаги. Никакой информации об их происхождении учетная документация не дает. Но, опираясь на фотографии, можно утверждать, что это работы мастеров Василева. Косвенно это доказывает и проведенное измерение предметов по системе, описанной автором XIX в., – по диагонали. В итоге получилось, согласно его классификации, что предмет с номером ГОМ 20847/11 – это маленькая корчага (7 вершков); ГОМ-24114 – корчага-межеумок (8 вершков) (Илл.2), ГОМ-23789/4 – полумаленькая (6 вершков).У деревень василевской округи более разнообразный ассортимент изделий: кухонные и молочные горшки, рыбные жаровни, хлебные плошки, ведерки, сметанники, блюда, кастрюльки, дойники и подойницы, масленки, цветочные банки, банки для опары. Конечно, основной тип гончарной посуды Василевой Слободы и прилегающих деревень имел самый простой, незамысловатый вид. Эти горшки мастера делали сотнями, тысячами. В любом крестьянском доме, да и в городских усадьбах всегда была надобность в них. Для их создания мастера использовали самые простые приемы декора. Ровные, иногда ребристые линии наводились по мягкой сырой глине, волнистые пояски, напоминающие след змеи на песке. Встречается упоминание о том, что эта змейка воспринималась в крестьянском мире как некий оберег. Будто бы эта орнаментальная «змейка» оберегала зерно, хранящееся в глиняных горшках. И, выбирая посуду на базарах, хозяйки специально выискивали этих змеек на глиняных горшках и корчагах.  Спрос на сложные кувшины с лепными ручками, «рукомои» с носиками в обе стороны был небольшой, эти предметы стоили дороже. Для мастера они были сложны в выработке. Выкладывать горшки причудливой формы в огромной «корчаге» (так сами мастера называли горн) сложно, да и дров уходило больше. Такая посуда трескалась, билась при обжиге, была сложна в перевозке. Поэтому в продаже таких предметов было немного. Одним из примеров можно назвать необычное по форме блюдо-блинницу, поступившую в музей в декабре 1968 г. от жительницы Чкаловска В.А.Грошовниковой (Всп. 2521). Блинница круглой формы, покрыта коричневой поливой с зелеными пятнами, края волнистые. В центре – небольшая чашечка. В таком блюде подавали блины на стол. По краям блинницы раскладывали сложенные углом блины, в центральную чашечку наливали варенье, сметану или мед. Использовали блинницу по праздникам, например, на Масленицу (Илл.3). Спрос на сложные кувшины с лепными ручками, «рукомои» с носиками в обе стороны был небольшой, эти предметы стоили дороже. Для мастера они были сложны в выработке. Выкладывать горшки причудливой формы в огромной «корчаге» (так сами мастера называли горн) сложно, да и дров уходило больше. Такая посуда трескалась, билась при обжиге, была сложна в перевозке. Поэтому в продаже таких предметов было немного. Одним из примеров можно назвать необычное по форме блюдо-блинницу, поступившую в музей в декабре 1968 г. от жительницы Чкаловска В.А.Грошовниковой (Всп. 2521). Блинница круглой формы, покрыта коричневой поливой с зелеными пятнами, края волнистые. В центре – небольшая чашечка. В таком блюде подавали блины на стол. По краям блинницы раскладывали сложенные углом блины, в центральную чашечку наливали варенье, сметану или мед. Использовали блинницу по праздникам, например, на Масленицу (Илл.3).В экспедиции Нижегородского музея-заповедника 2018 г. первым направлением для сбора материала стали села, расположенные вдоль реки Санахты: Малое и Большое Рябинино, Левино, Горянское, Соболево, Мишнево. В этих местах неоднократно бывал Дмитрий Васильевич Прокопьев, искусствовед, исследователь ремесел нижегородского края. Прокопьев был сотрудником Нижегородского краеведческого музея в 1920–1930-х гг. Он изучал промыслы края, бывал в экспедициях. Его исследования были опубликованы им в книге «Художественные промысла Горьковской области» в 1939 г. В 1927 г. Д.В.Прокопьев передал в фонды Нижегородского музея кувшины для кваса из деревень Горянское и Никольское. Некоторые из них были выполнены в старых традициях городецких мастеров. Форма профилированного горла была известна в Балахнинском уезде еще в XVII в., встречалась в керамике деревень Репино и Смиркино. В фондах НМЗ хранятся кувшины с высоким профилированным горлом и небольшим сливом, как сказано в одной из первых учетных книг музея: с «характерным городецким рыльцем». Иногда слив кувшинов был выполнен в виде тонкого изогнутого носика, соединенного с горлом небольшой перемычкой. Эти кувшины носили название кумганы (другие варианты – кунганы, курганы).  Д.В.Прокопьев записал имя мастера, создававшего эти кувшины, – Леонтий Гандурин [11]. Мастер работал перед войной; скорее всего имеется в виду либо Первая мировая, либо Гражданская, таким образом его работы можно датировать началом ХХ в. до 1917 г. Он мог выполнять самые сложные формы горшков и кувшинов. Эти кувшины отличались особой тонкостью глины, тулово выполнено в форме «репки», вертикально поставленные небольшие ручки, закрепленные на горле, дополняли образ. Мастер много экспериментировал с цветом поливы. Если другие мастера использовали свинцовую поливу без применения окислов других металлов, то работы Гандурина удивляют яркой поливой, иногда зеленой, иногда коричневой с фиолетовым оттенком. Коллекция Гандурина включает два кувшина-кумгана (ГОМ-6435/4,7), квасник (ГОМ-6435/5), цветочные банки (ГОМ-6435/1,6) а также горшок (ГОМ-6435/2) и миску (ГОМ-6435/3), сочетающую в себе два оттенка поливы: ярко-зеленую внутри и темно-коричневую снаружи (Илл.4). Д.В.Прокопьев записал имя мастера, создававшего эти кувшины, – Леонтий Гандурин [11]. Мастер работал перед войной; скорее всего имеется в виду либо Первая мировая, либо Гражданская, таким образом его работы можно датировать началом ХХ в. до 1917 г. Он мог выполнять самые сложные формы горшков и кувшинов. Эти кувшины отличались особой тонкостью глины, тулово выполнено в форме «репки», вертикально поставленные небольшие ручки, закрепленные на горле, дополняли образ. Мастер много экспериментировал с цветом поливы. Если другие мастера использовали свинцовую поливу без применения окислов других металлов, то работы Гандурина удивляют яркой поливой, иногда зеленой, иногда коричневой с фиолетовым оттенком. Коллекция Гандурина включает два кувшина-кумгана (ГОМ-6435/4,7), квасник (ГОМ-6435/5), цветочные банки (ГОМ-6435/1,6) а также горшок (ГОМ-6435/2) и миску (ГОМ-6435/3), сочетающую в себе два оттенка поливы: ярко-зеленую внутри и темно-коричневую снаружи (Илл.4). Примыкает к этой группе еще один кувшин (ГОМ-19721/5). Его форма в основном повторяет форму квасника Л.Гандурина, но отличается цветовым решением: кувшин красно-коричневого оттенка, а на плечике – белая полоса с пятнами темно-коричневого цвета, сгруппированными по три и расположенными с промежутками (Илл.5). Примыкает к этой группе еще один кувшин (ГОМ-19721/5). Его форма в основном повторяет форму квасника Л.Гандурина, но отличается цветовым решением: кувшин красно-коричневого оттенка, а на плечике – белая полоса с пятнами темно-коричневого цвета, сгруппированными по три и расположенными с промежутками (Илл.5). В экспедиции 2018 г. в деревне Большое Рябинино удалось найти несколько предметов, имеющих те же характеристики. По всей видимости, горшок, в который в наши дни хозяйка высадила цветы, был бракованным, мы видим, как «смято» его горло (Илл.6). Это могло произойти только на этапе сушки горшка и обжига. Интересно, что мастер не отложил этот предмет в сторону, а завершил свою работу. Вероятно, кувшины этих форм ценились, даже бракованные. В экспедиции 2018 г. в деревне Большое Рябинино удалось найти несколько предметов, имеющих те же характеристики. По всей видимости, горшок, в который в наши дни хозяйка высадила цветы, был бракованным, мы видим, как «смято» его горло (Илл.6). Это могло произойти только на этапе сушки горшка и обжига. Интересно, что мастер не отложил этот предмет в сторону, а завершил свою работу. Вероятно, кувшины этих форм ценились, даже бракованные.В деревне Горянское в наше время живут дачники, которые часто на своих огородах находят обломки керамики. Дачницы оформляют этой битой керамикой клумбы. Фрагменты удивительным образом сохранились, и для сотрудников музея стали ясны элементы декора, цвет поливы изделий конца XIX – начала ХХ вв.  В собрании музея-заповедника из деревни Горянское присутствуют глиняные свистульки больших размеров. Изделия покрыты свинцово-суриковой поливой и имеют темно-коричневый цвет. Относятся они к концу XIX – началу XX в. Первая представляет собой композицию, состоящую из двух фигурок: мужика в шляпе с бутылкой в руке и медведя (ГОМ-6432/1,5). У медведя в голове спрятан свисток (Илл.7). Еще одна свистулька – в виде фигурки барана на четырех ногах и с закрученными назад большими рогами (ГОМ-6432/2). В тулове расположена воздушная камера, отверстия для изменения тональности звука находятся в боках, а канал воздуховода (свистком) – в хвосте. В собрании музея-заповедника из деревни Горянское присутствуют глиняные свистульки больших размеров. Изделия покрыты свинцово-суриковой поливой и имеют темно-коричневый цвет. Относятся они к концу XIX – началу XX в. Первая представляет собой композицию, состоящую из двух фигурок: мужика в шляпе с бутылкой в руке и медведя (ГОМ-6432/1,5). У медведя в голове спрятан свисток (Илл.7). Еще одна свистулька – в виде фигурки барана на четырех ногах и с закрученными назад большими рогами (ГОМ-6432/2). В тулове расположена воздушная камера, отверстия для изменения тональности звука находятся в боках, а канал воздуховода (свистком) – в хвосте.На рубеже XIX–XX вв. Василева слобода – крупнейший торговый центр, большой перевалочный пункт. Сюда со всех окрестных деревень и сел свозили свой товар гончары Балахнинского уезда. А «деланием» глиняной посуды в Балахнинском и соседних уездах занимались повсеместно. Смиркино, Репино, Тонково, Фомиха, Городец, Балахна, Катунки, Аполихино (Полихино) и другие – в каждом из этих центров производилась весьма разнообразная глиняная посуда, отличающаяся по форме изделий, цвету глины, качеству выделки и ассортименту. Как правило, кустари-горшечники сбывали свой товар скупщикам, которые были и заказчиками крупных партий. Они отправляли глиняный товар в низовые губернии по Волге. Закупали эту посуду один раз, ранней весной, и по «зимнему» еще пути перевозили возы с посудой на берег Волги. Свозили товар в особые сараи или, как только позволяла вода, грузили на «баржонки» и «дощанки». У большинства оптовых торговцев такие суда были свои: «Нагрузив дощаники товаром за целую зиму, скупщики отправляются с ним в Нижний, Казань, Самару, Симбирск, Саратов и другие приволжские города до Астрахани. Отправляют и вверх по Волге» [12]. Мелочная торговля в Василеве шла не менее бойко. Старая, коренная часть села, прилегающая к Волге, так и называлась – Базар. Торговали там по средам. Крестьянский рынок был переполнен самой разной посудой из гончарных центров. Торговать в розницу для кустаря было выгоднее, барыша он получал больше. В самой слободе и ближайших деревнях бытовала самая разная посуда, это определялось торговым значением села Василева и насыщенностью «посудного» рынка. Хозяйки могли выбирать, всему знали цену, легко ориентировались в качестве продукции. В собрании Русского музея находится рукомойник из д.Щетинино Городецкого уезда Нижегородской губернии (совр. городской округ город Чкаловск) [13]. Это экспедиционный сбор 1960 г. И.Я.Богуславской и М.П.Званцева. Он датирован концом XIX в., хотя стоит отметить, что Городецкий уезд существовал лишь с 1921 по 1929 г. По форме и декору он близок к смиркинским полевикам: шаровидное тулово, небольшой носик и ручка сверху. Полива красно-коричневого тона, поясок зубчатого штампа и вертикальные белые штрихи на тулове. Возможно, этот предмет как раз свидетельствует о торговых связях и обмене творческими идеями между гончарами, находившимися по разным берегам Волги. Итак, на традиционном этапе развития промысла Василево с прилегающими деревнями было крупным гончарным центром, имеющим богатые традиции, разнообразный ассортимент изделий и широкие возможности сбыта продукции за счет своего расположения на берегу Волги. В первые годы советской власти сельские кустари повсеместно стали объединяться в промысловые артели и создавали товары первой необходимости. Простые горшки, кринки, корчаги по-прежнему были в ходу. Позднее эти промысловые артели сливались с только что образованными колхозами. В 1929 г. был создан промколхоз им. Якова Петрова Ивановского сельсовета с центральной усадьбой сначала в Мишнево, а с 1947 г. в деревне Беседы. Гончарная мастерская промколхоза под руководством Михаила Герасимовича Кулакова выпускала глиняную посуду и другие изделия. В книге «Василевская сноровка» описывается работа гончаров в 1940-е гг. по воспоминаниям уроженца д. Мишнево. Причем обращается внимание на факт перехода к ножному кругу: «Гончарные круги были уже не такие как прежде, как у Василевских гончаров, а с ножным приводом. Ручной кружок уже не крутили» [14]. Ассортимент изделий сохранялся. Система сбыта тоже: «Часть гончарных изделий промколхоза находила сбыт в районе, часть отправлялась на самосплавных деревянных судах-паромах вниз по Волге. Продавали нашу продукцию во всех поволжских городах вплоть до Саратова» [15].  Предметы, выпускавшиеся артелью, присутствуют в собрании НМЗ. Они поступили как посуда, вырабатываемая Горьковским стеклосоюзом. Следовательно, артель туда входила. Прислана эта посуда была на выставку IV Горьковской партконференции, а затем, видимо, была передана в музей. Данная информация позволяет уточнить датировку предметов: партконференция проходила 15–22 января 1934 г. [16], – таким образом можно сделать вывод, что посуда изготовлена в начале 1930-х гг., но не позже 1934 г. Предметы, выпускавшиеся артелью, присутствуют в собрании НМЗ. Они поступили как посуда, вырабатываемая Горьковским стеклосоюзом. Следовательно, артель туда входила. Прислана эта посуда была на выставку IV Горьковской партконференции, а затем, видимо, была передана в музей. Данная информация позволяет уточнить датировку предметов: партконференция проходила 15–22 января 1934 г. [16], – таким образом можно сделать вывод, что посуда изготовлена в начале 1930-х гг., но не позже 1934 г.  Здесь три предмета с поливой красно-коричневого оттенка и минимальным декором в виде рельефных полос: кувшин с невыраженным горлом, горшок и кринка с высоким горлом и относительно небольшим шаровидным туловом (Илл.8) . Еще одна кринка (ГОМ-27530/2) – экспедиционный сбор музея 2018 г. Она датируется 1940-ми гг. Форма близка к квасникам рубежа XIX–XX вв., но выполнена более грубо, без поливы и с орнаментом по тулову белого цвета в виде ромашек (Илл.9). Здесь три предмета с поливой красно-коричневого оттенка и минимальным декором в виде рельефных полос: кувшин с невыраженным горлом, горшок и кринка с высоким горлом и относительно небольшим шаровидным туловом (Илл.8) . Еще одна кринка (ГОМ-27530/2) – экспедиционный сбор музея 2018 г. Она датируется 1940-ми гг. Форма близка к квасникам рубежа XIX–XX вв., но выполнена более грубо, без поливы и с орнаментом по тулову белого цвета в виде ромашек (Илл.9).В Чкаловске участникам экспедиции удалось встретиться с Клавдией Тимофеевной Ковалевой, уроженкой Горянского, родившейся в 1925 г. Она хорошо помнит события прошлого. Она рассказывала, что много людей проезжало через Горянское в Василеву слободу. Горянское в ту пору было большим богатым селом, с мельницей на въезде. Вспоминает о множестве гончарных заводов с наемными работниками, на каждом трудилось не менее 10 человек. Глину мастера использовали серую и красную. Брали ее у себя на огородах и покупали в селе Ионово. Один гончарный завод она запомнила особенно хорошо – он принадлежал купцу Ерофеечеву. Помнит его большой дом у реки и раскулачивание большой семьи. Помнит, как отбирали скот и как семья, где было много детей, перебиралась на житье в баню.  Клавдия Тимофеевна из семьи староверов, у нее сохранилось несколько обрядовых предметов ее родных. По стилю работы, по цвету глины и поливы они напоминают работы Леонтия Гандурина. Кадильница с ручкой, с большим лепным крестом сверху, тулово с треугольными сквозными вырезами. Она устанавливается на высокую подставку, по форме напоминающую «катушку для ниток». Ножка подставки цилиндрическая, узкая, основание широкое уплощенное, сверху – углубленная чаша для кадильницы (Илл.10). Такой предмет использовался для защиты дома от темных сил. В кадильницу (кацею) на угли клали ладан и окуривали ароматным дымом помещение, таким образом очищая его. Клавдия Тимофеевна из семьи староверов, у нее сохранилось несколько обрядовых предметов ее родных. По стилю работы, по цвету глины и поливы они напоминают работы Леонтия Гандурина. Кадильница с ручкой, с большим лепным крестом сверху, тулово с треугольными сквозными вырезами. Она устанавливается на высокую подставку, по форме напоминающую «катушку для ниток». Ножка подставки цилиндрическая, узкая, основание широкое уплощенное, сверху – углубленная чаша для кадильницы (Илл.10). Такой предмет использовался для защиты дома от темных сил. В кадильницу (кацею) на угли клали ладан и окуривали ароматным дымом помещение, таким образом очищая его. В собрании НМЗ также присутствует кацея XIX в., изготовленная мастером из Василевой слободы. Она была приобретена Д.В. Прокопьевым в 1927 г. в ходе музейной экспедиции в селе Владимирово Борской волости Нижегородской губернии у старообрядца Шемнова (ГОМ-6436/2). А из Горянского Прокопьев привез подсвечник (ГОМ-8350), покрытый темно-коричневой поливой и напоминающий подставку К.Т.Ковалевой, с тем лишь отличием, что его основание более широкое, а верхняя часть для установки свечи более узкая (Илл.11). В собрании НМЗ также присутствует кацея XIX в., изготовленная мастером из Василевой слободы. Она была приобретена Д.В. Прокопьевым в 1927 г. в ходе музейной экспедиции в селе Владимирово Борской волости Нижегородской губернии у старообрядца Шемнова (ГОМ-6436/2). А из Горянского Прокопьев привез подсвечник (ГОМ-8350), покрытый темно-коричневой поливой и напоминающий подставку К.Т.Ковалевой, с тем лишь отличием, что его основание более широкое, а верхняя часть для установки свечи более узкая (Илл.11).Вторым направлением экспедиции стали села, расположенные к югу от Чкаловска по направлению к реке Троца и по ее берегу: Карабасиха, Либежево, Матренино, Кулаево, Беседы. В одних селах занимались гончарным производством, в других плели корзины, «плетюхи». И в этих же «плетюхах» горшки отправляли вниз по Волге. В одной из деревень сотрудникам музея спели частушку: Ступино – гребёнщики, Соболево – глинщики, Кулаево – корзинщики.

ПРИМЕЧАНИЯ [1] Лукин, В. П. Василевская сноровка. – Нижний Новгород : Литера, 2010. – С. 8. [2] Географический словарь Российского государства, сочиненный в настоящем оного виде, Щекатов. Ч. 1. А – Г. – 1801. — Стб. 735-736. [3] Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде : Каталог кустарного отдела Нижегородского губернского земства. – Нижний Новгород, 1896. – С. 99. [4] Труды комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. Вып. IX. – Санкт-Петербург : Тип. Киршбаума, 1883 – С. 2489. [5] Олейников, П. Т. Гончарное производство в Нижегородской, Киевской и некоторых других губерниях. Отчет 1899 г. // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. – Санкт-Петербург : Тип. Киршбаума, 1900. – Т. 6. – С. 224. [6] Там же. [7] Там же. С. 224-225. [8] Прокопьев, Д. В. Художественные промысла Горьковской области. – Горький : Горьк. обл. изд-во, 1939. – С. 142-143. [9] Труды комиссии… С. 2492. [10] Лукин, В. П. Указ. соч. С. 74-75. [11] Прокопьев, Д. В. Указ. соч. С. 142-143. [12] Труды комиссии… С. 2498. [13] См.: Русское народное ткачество и керамика : Каталог выставки. – Ленинград : Гос. Русский музей, 1976. – С. 126. [14] Лукин, В. П. Указ. соч. С. 76. [15] Там же. С. 78. [16] Резолюции IV Горьковской краевой партийной конференции 15–22 января 1934 г. / IV Горьковская краевая конференция ВКП(б). – Горький : Партиздат, 1934. – 68 с. [17] Русское гончарное искусство XIX – начала ХХ века: Каталог выставки из собрания Загорского музея. – Москва : Сов. художник, 1976. – С. 43. [18] Лукин, В. П. Указ. соч. С. 78. [19] Бартрасов, В. И., Ермаков, А. Ф. Крестьянские промыслы. – Горький : Волго-Вят. книж. изд-во, 1969. – С. 23. [20] Лукин, В. П. Указ. соч. С. 80. Грачева Мария Петровна, ученый секретарь Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (Нижний Новгород) Email: trusovamariya@yandex.ru Галкина Александра Константиновна, младший научный сотрудник Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (Нижний Новгород) Email: galkina.sasha@yandex.ru Казарина Нина Игоревна, независимый исследователь (Нижний Новгород) Email: nina.nnov@gmail.com © Авторы, текст, ил., 2025 Ссылка на статью: Грачева, М. П. Традиции гончарного производства Чкаловского района Нижегородской области во второй половине XIX–XX вв. / Грачева М. П., Галкина А. К., Казарина Н. И. – DOI 10.34685/HI.2025.81.76.001. – Текст : электронный // Культурологический журнал. – 2025. – № 1. – С. 75-83. – URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/68.html&j_id=63. |

Издатель |

||

© Российский институт культурологии, 2010-2014. © Российский научно- исследовательский институт культурного

и природного наследия

имени Д.С.Лихачёва,

2014-2026. |

Все статьи в журнале публикуются под лицензией |

|