|

2025/3(61) Содержание Культурная политика Соловьев А.П. Бондарь В.В. Теоретическая культурология Бошук С.В. Историческая культурология Марков А.В. Пархоменко Т.А. Пряхин Ю.В. Сенин А.П. Прикладная культурология Бондаренко О.В. Зайцева Д.С. Кокшенёва К.А. Маркова О.Н. Радченко Е.Н. Филин П.А. Музееведение Поляков Т.П. Рецензии Окороков А.В. |

DOI 10.34685/HI.2025.65.78.036 Марков А.В. Штайн О.А. «Петрушка» П.П.Потемкина и сценография М.В.Добужинского в контексте философии куклы Серебряного века Аннотация. Театральная пародия Серебряного века должна была переучредить продуктивную границу между новой литературой и новым театром. Мстислав Добужинский в своих сценографических решениях создавал особо тревожную атмосферу, в которой новый театр становился в чем-то гротескным, но профессиональным. На смену старых сценических амплуа приходят представления о профессиональной занятости всех жителей большого города, коррелирующие с символистским жизнестроительством и одновременно пародирующие их. Сотрудничество юмориста Петра Потемкина и Добужинского позволило по-новому понять кукольное тело как необходимое для критического осмысления современного города, предвосхитив многие проблемы современной урбанистики.

Ключевые слова: Серебряный век, театральная декорация, пародия, драматургия, философия куклы. 5 декабря 1908 года в особняке князя Н.Юсупова на Литейном проспекте Санкт-Петербурга состоялось представление двух театров пародии, созданных при Театральном клубе. Для спектаклей «Лукоморья» было определено время с 8 до 12 вечера; для «Кривого зеркала» – с 12 до 3 ночи. «Лукоморье» Всеволода Мейерхольда вскоре закрылось, и осталось только «Кривое Зеркало» Александра Кугеля, преемником которого в 1910 году стал Николай Евреинов, и сделавший этот театр нормативным, со своим штатом и обычным вечерним временем спектаклей. Обычно при оценке двух проектов кабаре о них рассуждают ретроспективно: прежде всего, сам Евреинов в своих мемуарах [1] постоянно отмечал несценичность и литературность тогдашних замыслов Мейерхольда. Евреинову было существенно через несколько десятилетий отстоять одну мысль: Мейерхольд только тогда достигал успеха, когда идейно и практически следовал за ним, Евреиновым. Особняк Юсуповых имеет особую историю. Построенный в 1852–1858 году как здание, отсылающее и к архитектурным решениям екатерининского барокко, и к условному обобщенному образу итальянской ренессансной и барочной архитектуры, он стал одним из первых примеров архитектурного историзма в Петербурге. Городская легенда связала этот дом с «Пиковой дамой», пушкинской повестью и ее героиней-княгиней. Хотя было очевидно, что здание более новое, слишком сильна была магия XVIII века в этом здании, неопределенный ореол галантности и мистериальности одновременно. Эту легенду воспроизвел как необходимую часть петербургского текста певец «блистательного Санкт-Петербурга» Н.Агнивцев в стихотворении «Случай на Литейном проспекте» (1923) [2, с. 20]: – На Литейном, прямо, прямо, Возле третьего угла, Там, где Пиковая Дама По преданию жила!

Здание, отделанное натуральными материалами, без покраски, предвосхищало историзм со всеми его имитациями преданий, доходящими до пародии. Евреинов, поставил целью преодоления в «Кривом зеркале» духа «капустника», внутритеатрального юмора, поощряющего дилетантизм, и учреждения канона монодрамы, требующей от актера особого профессионализма, прямо представленного публике, что профессионализм сильнее любого амплуа. По сути, проект Евреинова был риторическим, именно ритор не просто выступает как актер монодрамы, но преодолевает существующие внутренние договоренности разных людей через профессиональное обращение с аффектами: именно поэтому, за счет такого вынесения за скобки внутренней кухни сговоров, он и выигрывает в народном собрании и суде, как это и объясняет Б.Кассен [3]. Мы доказываем, что и театр Мейерхольда имел в виду не меньшую профессионализацию и изображение городской профессионализации, только на основе не риторического аргумента, а особой философии куклы, которую авторы данной статьи предпочитают называть условным термином куклософия [4].

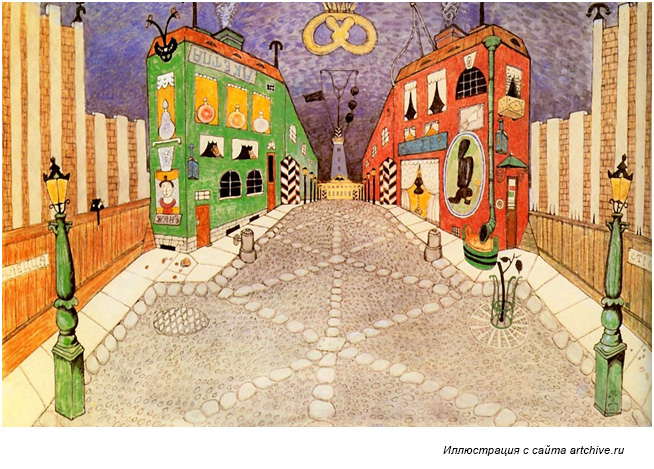

Евреинов в своей мемуарной атаке на молодого Мейерхольда, вспоминает его книгу «О театре» (1913) [5] и замечает, что список новых модернистских драматургов настолько неубедителен для любого театрала, что говорит сам за себя. «Вот этот список: Вячеслав Иванов (чьи произведения никогда в театре не игрались), Александр Блок (чьи одноактные пьесы мало кто, кроме Мейерхольда, пытался ставить на сцене ввиду их абсолютной несценичности), Алексей Ремизов (чьи неизвестные театралам произведения еще меньше имели доступа на сцену, чем пьесы Ал. Блока), Михаил Кузмин (о пьесах которого знает скорее небольшой круг читателей, чем широкий круг зрителей), Андрей Белый (“драматург”, не написавший буквально ни одной пьесы, кроме единственной – отрывка “Пришедший”, о котором я сам узнал лишь через несколько лет после смерти А.Белого), Л.Зиновьева-Аннибал (авторша пьесы, за указание названия которой готов принести публичную благодарность!), Ев. Зноско-Боровский (написавший одну только пьесу, шедшую в одном только “Доме интермедии”, в постановке одного только Мейерхольда, захотевшего ее поставить) (…)» [1, с. 60] Евреинов делает ловкий риторический ход, работая со вполне операциональным списком Мейерхольда, одной из многих деклараций, а вовсе не официальной программой: он выдает операциональное за якобы профессиональный итог его деятельности. Это позволяет ему прямо метить в Блока, который и оказывался душой замыслов и размышлений в «Лукоморье»: вся программа на открытии этого кабаре имела в виду те настроения, тревоги или катастрофические коллизии, которые театральная публика уже связывала с поэзией Блока, даже если не знала драматургии Блока. Риторика или софистика Евреинова оказалась весьма меткой. Очевидно, например, что пьесы Вячеслава Иванова требовали полной перестройки театра и театральных привычек, тогда бы они стали сценичными, но сразу после упоминания Блока Евреинов вводит фигуру театралов как носителей общего мнения (доксы, пользуясь греческим философско-риторическим термином, получившим интерпретацию у Б.Кассен). Тем самым, театроведческий вопрос заменяется вопросом ожиданий театралов, которые имеют свои эмоции, свои знания, свои способы отгородиться от небольшого круга ценителей. Вся экспериментальная драматургия проваливается в хорошо структурированное незнание театральной публики о ней. Софистика Евреинова оказывается безжалостнее всего к Блоку, который связан с театром и о котором нет однозначного суждения театралов, но приговор выносит как бы сам дух театра, как бы некоторый фантомный авторитет, определяющий поведение режиссеров. Дебютная программа кабаре «Лукоморье» включала в себя «Пролог» Аркадия Аверченко, инсценировку рассказа Эдгара По «Последние из дома Эшеров», наконец, «Честь и месть» (1890) Федора Львовича Соллогуба, приятеля Вл.С.Соловьева – это была театральная пародия на штампы «жестокой» романтической драмы, с ее средневековым мистически-страстным антуражем, с герцогами-резонёрами и кровожадными пиратами. Декорацию к «Чести и мести» выполнил Иван Билибин, создав визуальный штамп большого города, якобы средневекового, а на самом деле вполне современного, каменного и многоэтажного, вполне в духе блоковских урбанистических тревог. Колодец за таверной как место неожиданных встреч, потом этот визуальный штамп использовал Вл. Набоков в стихотворении «Шекспир» (1924), иллюстрирующем версию С.Демблона об авторстве пьес Шекспира. Евреинов, вероятно, нарочно смешивает Ф.Л.Соллогуба и В.А.Соллогуба, писателей совсем разных культурных эпох: «Одна эта пьеса знаменитою автора “Тарантаса” могла обеспечить успех всего лукоморьевского спектакля: когда в 60-х годах прошлого века она была представлена писателями в Москве, то до того понравилась зрителям, что по окончании первого спектакля была в тот же вечер по требованию публики сыграна во второй раз. Факт!)» [1, c. 57]. Невозможно поверить, чтобы Евреинов не знал о выдающемся московском театральном деятеле, и очевидно, что он придерживается своей риторической доксы: театралы всегда выносят свои суждения со всей основательностью, и дальше уже возможна после их суждений ignorantia, незнание, кто что написал и написал ли кто что для театра, если театр должен быть для Евреинова театрален, а не литературен. Тогда как Мейерхольд, с его любовью к черновикам драматургов, к поиску ранних редакций, к собиранию театральных историй и историй постановок, представлял полную противоположность Евреинову. Евреинов сразу объясняет успех «Кривого зеркала» опорой на профессиональных юмористов, которые если и пародировали что-то в театре, то заведомо известное публике, например, пьесы Леонида Андреева. Очевидно, что «Пролог» Аверченко, соединяющий прием остранения при разговоре о театре как институте и высмеивание обывателя, не работал должным образом: в нем не обыгрывались вкусы публики, но только взгляд большинства на место театра в повседневности. То есть это опять же была пьеса не о театре, а о большом городе, где театр должен стать одним из культурных развлечений, но пока им стать не может. При понимании профессионализации мы исходим из различения, которое введено М.Маклюэном в его знаменитом труде «Галактика Гутенберга» (1962) [6]. Маклюэн рассматривает, как в архаическом обществе позиция определяется магической топикой, местом, первичным телесным заявлением о себе, тогда как в письменном обществе должности фиксированы различными средствами, от таблички на двери бюрократа до революционного мандата. Но также письмо тоже может обладать магией, например, как плакат, вывеска магазина или реклама, и здесь есть другой вариант профессионализации, а именно, наличие акцента. Так, Маклюэн говорит, что африканцы при просмотре драматического фильма запомнили не людей, а курицу, равно как, добавим, есть известный парадокс кошки: если по сцене пробежит кошка, все будут смотреть на кошку, а не на Гамлета, потому что непредсказуемое важнее предсказуемого. По этой же причине Маклюэн говорит, что африканцы, люди дописьменной культуры, предпочитают анимацию натурным съемкам в кино – в анимации всё основано на непредсказуемости. Поэтому мы можем сказать, что профессионализация для Евреинова – это как раз наличие письменной таблички или мандата, это театрализация жизни письменных людей, которые как раз все имеют свои роли, свои сценарии, свои расписанные возможности действовать в театре. Тогда как для молодого Мейерхольда профессионализация как раз анимирована: кукольное гротескное тело как раз вполне может отразить профессионализацию в большом городе, знание каждым своего места, а пародия, поставив под вопрос систему мест в большом городе, и откроет театру новые возможности акцентировать призвание, прорыв к трасцендентному, небывалому. Поэтому Блок, для которого в его лирических драмах иконичность, возможность созерцать Незнакомку как на иконе, и есть способ акцентирования, пародируется через акцентирование тела каждой куклы, участвующей в пародийном спектакле. Тогда не только Незнакомка, но и все герои осуществляют свою миссию – превратить всю литературу с ее условными амплуа и не до конца раскрытыми призваниями и будущими судьбами героев, в настоящее игровое анимационное раскрытие всех героев. Как африканцы у Маклюэна возмущались, глядя натурные съемки в кинозале, куда пропал герой, куда он ушел, как его опять встретить в кадре, но не возмущались анимационными фокусами, так и в пьесах «Лукоморья» герои представляют себя как анимацию, как фокус, как вдруг возникающие здесь и сейчас как иконы своей окончательной судьбы в большом городе, где они должны вести скучную жизнь или же бунтовать против нее. Пародия позволяет пересобрать большой город как гротескную сцену, где могут появиться и новые характеры, и новые амплуа, и новые профессии – и тем обнадежить зрителя. Петр Потемкин создавал свой пародийный спектакль для кукольного театра, но в «Лукоморье» его сыграли актеры, загримированные как куклы. «Позже в 1910-м в Сатириконе Потемкин публикует грустно-комическую поэму “Кукольная смерть”. В ней поэт с тонким юмором вновь воскрешает антураж народного балагана. Но теперь Арлекин и Коломбина стали у него дешевыми картонными игрушками. Как Паяц в “Балаганчике” Блока, они тоже при смерти. Хозяева жизни — пароход, паровоз, цепеллин и жестокий “Би-ба-бо”. А Арлекин с Коломбиной послушно отправляются в мусорный ящик» [7, с. 145]. И.Лежава указала на ряд публицистических контекстов этого спектакля и его связь со специфической жизнестроительной программой самого Потёмкина, включая его манифестацию собственной телесности. Мы рассмотрим другое, как сценография Добужинского спасает игрушки, обеспечивая куклософское напряжение всего этого представления. То есть, как эта пьеса устроена как куклодицея, оправдание кукол, как тех жителей большого города, которые своими эксцентрическими манифестациями и обеспечивают критику буржуазных иллюзий.  Задник, созданный Мстиславом Добужинским, прямо указывает на содержание пьесы. Мы сразу видим, конечно, мир прошлых и будущих поэтических хитов Блока: ночь, улицу, фонарь и аптеку, и парящий над всем «крендель булочной» из «Незнакомки». Первым иконологическим ключом к композиции становится пожарная каланча на дальнем плане, как и брандмауэры с обеих сторон на переднем плане. Несмотря на вечернее или ночное время, когда все сидят по домам (в театральной миниатюре Потёмкина всё происходит без свидетелей), на каланче применена дневная сигнализация, с помощью кожаных шаров, а не фонарей. Три шара в кодировке каланчи на Невском Проспекте означали пожар в Спасской части города, где и находились многие театры, при этом флаг требовал сбора всех пожарных команд (это что-то вроде tutti в музыкальной партитуре) – возможное указание на то, что все театры могут погореть во всех смыслах, тогда как театр «Лукоморье» защищен брандмауэром. Шары, конечно, могут быть просто средством внушить тревогу, «формулой пафоса» по терминологии Аби Варбурга, как это представил С.Я.Маршак в 1922 году о дозорном на каланче [8]: Задник, созданный Мстиславом Добужинским, прямо указывает на содержание пьесы. Мы сразу видим, конечно, мир прошлых и будущих поэтических хитов Блока: ночь, улицу, фонарь и аптеку, и парящий над всем «крендель булочной» из «Незнакомки». Первым иконологическим ключом к композиции становится пожарная каланча на дальнем плане, как и брандмауэры с обеих сторон на переднем плане. Несмотря на вечернее или ночное время, когда все сидят по домам (в театральной миниатюре Потёмкина всё происходит без свидетелей), на каланче применена дневная сигнализация, с помощью кожаных шаров, а не фонарей. Три шара в кодировке каланчи на Невском Проспекте означали пожар в Спасской части города, где и находились многие театры, при этом флаг требовал сбора всех пожарных команд (это что-то вроде tutti в музыкальной партитуре) – возможное указание на то, что все театры могут погореть во всех смыслах, тогда как театр «Лукоморье» защищен брандмауэром. Шары, конечно, могут быть просто средством внушить тревогу, «формулой пафоса» по терминологии Аби Варбурга, как это представил С.Я.Маршак в 1922 году о дозорном на каланче [8]:И если видел он пожар,

Плывущий дым угарный, Он поднимал сигнальный шар Над каланчой пожарной. И два шара, и три шара Взвивались вверх, бывало. И вот с пожарного двора Команда выезжала. – но в любом случае, идея, что «Лукоморье» защищено от пожара, здесь существенна. Кукольное тело не может сгореть, оно может только манифестировать себя, избавляя самих горожан от городских страхов.

ЧИНОВНИК: Что, милостивый государь?В пьесе Потемкина [9] Петрушка и Акулина, которая «пошла на бал / после погребенья» и целуется с Петрушкой через дырочку в своей кукольной коробке – это, конечно, сниженные варианты Пьеро и Коломбины. Музыкант, сообщник Петрушки, прогоняет от Акулины претендующего на нее Поэта (не злая пародия на Блока) и совершенно напуганного новейшими переменами в политике Чиновника, загадав загадку «Что ни днем, ни ночью не дает покоя». Понятно, что Поэту и Чиновнику не дают покоя разные вещи, но не Блоха, которая правильный ответ. Петрушка убивает Немца, подбирающегося к Акулине, но проигрывает Буке в кости. Пародируется здесь, конечно, театральная критика: она могла заявить, что театр должен быть перестать подражательным, но не могла сформулировать ту программу, которая не вызывала бы ничьего возмущения, что это какие-то недолжные эксперименты. Поэтому Петрушка, убив Немца, объясняет Будочнику, что якобы Немец пьян и дерется (незаметно бьет будочника дубинкой), то есть как будто всё в поведении Немца есть притворство. Он создает подлинный театр, в котором дурачит Будочника – именно это и выражает сценография Добужинского, что прямой просматриваемый проспект с будками, полицейским-тюремный, стал частью совершенно кукольного пространства с кукольными домиками, аптекой и модным магазином. «Длинная цепь фонарей» в «Балаганчике» Блока предназначалась влюблённым; здесь эта влюбленность должна быть представлена натуралистично, без каких-либо мистических обертонов, то есть драматургия Блока должна быть прагматизирована и одновременно дана как кукольная игра, как способ действия, а не способ созерцания. Мы уже видим тот пересмотр петербургского текста, избавление образа Петербурга от полицейском-чиновничьей «холодной» репутации в пользу ностальгической руины и кукольной сентиментальности, противостоящей любому прежнему реалистическому мимесису, о чем подробно писал Андреас Шёнле [10]. Но еще интереснее второй иконологический ключ: «крендель булочной» из стихотворения Блока как висящий над всем. Для современников это была явная пародия на луну, в мире великого стихотворения Блока золотящийся крендель появляется как замена небесных светил, которые не видят обыватели, а когда появляется луна, «бессмысленно кривится диск», это уже пародия пародии. Таким образом, дается интерпретация словесной перепалки (коммоса, по терминологии античной драматургии) Поэта и Чиновника как соперников: ПОЭТ: Милостивый государь… ПОЭТ: Что вам угодно? ЧИНОВНИК: А вам что угодно? ПОЭТ: Как вы сюда попали? ЧИНОВНИК: А вы как сюда попали? ПОЭТ: Я пришел к своей любови. ЧИНОВНИК: Да и мне здесь быть не вновь. ПОЭТ: Я не позволю вам погубить ее, негодный соблазнитель. ЧИНОВНИК: Молчи, сочинитель. ПОЭТ: Я слишком много страдал за нее. ЧИНОВНИК: А мне она нравится. И мне до вас никакого дела нет. Понимаете? Здесь пародируется уже центральная часть пьесы Блока «Незнакомка», которая публиковалась отдельными частей в журнале «Весы» в 1907 году. Во второй из трех частей образ Поэта распадается на два – Голубого, то есть Мечтателя (синий цвет мечты!), который видит в Незнакомке только небесный идеал, и Господина, который говорит только чужим словом, цитатами, но которому Незнакомка и открывает своё имя Мария. Если появление Буки можно сопоставить с появлением в «Балаганчике» Блока Автора, пытающего свести Колобину и Пьеро, то есть совершить нечто недолжное, то в целом в пародии выдерживается дух «Незнакомки», где Поэт выступает как вполне профессиональный литератор, а Господин – как вполне профессиональный чиновник. Потемкин по сути говорил о победе профессионализации над прежним актерским дилетантизмом. Но эту профессионализацию может изобразить только спор кукол. Актеры с их обычными амплуа не будут достаточно пародийными, они будут только сатирическими. Тогда как только пародийность может объяснить, каким образом каждый герой реализовал какой-то из страхов перед большим городом, который есть у творческого человека. Это не пародии Евреинова как специфический для большого города с его новыми формами притворства юмор. Это пародии Мейерхольда, основанные на страхе, на той самой анимации, которая одновременно пугала и манила маклюэновских африканцев. Кукольный страх неизбежно влечет за собой кукольную сентиментальность, среди множества шуток и намеков на современность. Театральная публика не хотела видеть эту эксцентрику сентиментальности, но без нее бы не было никакого позднейшего искусства ни Мейерхольда, ни его единомышленников. ЛИТЕРАТУРА [1] Евреинов, Н. Н. В школе остроумия: воспоминания о театре «Кривое зеркало». – Москва : Искусство, 1998. – 366 с. [2] Агнивцев, Н. Я. Блистательный Санкт-Петербург : Сб. стихотворений. – Берлин : И.П.Ладыжников, 1923. – 57 с. [3] Кассен, Б. Эффект софистики. – Москва ; Санкт-Петербург : Университет. книга, 2000. – 240 с. [4] Марков, А. В., Штайн, О. А. Кукла и философия – Москва, 2025 (в печ.). [5] Мейерхольд, В. Э. О театре. – Санкт-Петербург : Просвещение, 1913. – 208 с. [6] Мак-Люэн, М. Галактика Гутенберга : Сотворение человека печатной культуры / Маршалл Мак-Люэн. – Киев : Ника-Центр, 2004. – 432 с. [7] Лежава, И. «Петрушка» Петра Потемкина // Slavic Almanac. – 2010. – Vol. 16. – № 2. – С. 139–160. – То же: URL: https://proza.ru/2010/12/14/565 (дата обращения: 07.09.2025). [8] Маршак, С. Я. Пожар. – Москва : Госиздат, 1922 – 16 с. [9] [Потемкин, П. П.] Петрушка (Потемкин) // Викитека : [сайт]. – URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Петрушка_(Потемкин) (дата обращения: 07.09.2025). [10] Шёнле, А. Архитектура забвения : Руины и историческое сознание в модерной России. – Москва : Новое лит. обозрение, 2018 – 376 с. Марков Александр Викторович, доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (Москва), Email: markovius@gmail.com Штайн Оксана Александровна, кандидат философских наук, доцент Уральского федерального университета (Екатеринбург), Email: shtaynshtayn@gmail.com © Марков А.В., Штайн О.А., текст, ил., 2025

Статья поступила в редакцию 16.06.2025. Открыть PDF-файл Ссылка на статью: Марков, А. В., Штайн, О. А. «Петрушка» П.П.Потемкина и сценография М.В.Добужинского в контексте философии куклы Серебряного века. – DOI 10.34685/HI.2025.65.78.036. – Текст : электронный // Культурологический журнал. – 2025. – № 3(61). – С. 28-33. – URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/707.html&j_id=65. |

Издатель |

||

© Российский институт культурологии, 2010-2014. © Российский научно- исследовательский институт культурного

и природного наследия

имени Д.С.Лихачёва,

2014-2026. |

Все статьи в журнале публикуются под лицензией |

|