|

2025/3(61) Содержание Культурная политика Соловьев А.П.

Кирилова А.В. Бондарь В.В. Теоретическая культурология Бошук С.В. Историческая культурология Марков А.В.

Штайн О.А. Пархоменко Т.А. Пряхин Ю.В. Сенин А.П. Прикладная культурология Бондаренко О.В. Зайцева Д.С. Кокшенёва К.А. Маркова О.Н. Радченко Е.Н. Филин П.А. Музееведение Поляков Т.П. Рецензии Окороков А.В.

|

|

Филин П.А. Плавание на карбасе

по Мангазейскому морскому ходу

в 2024 г. Постановка исторического эксперимента Аннотация. В статье описывается историко-навигационный эксперимент, проведённый Товариществом поморского судостроения в 2024 году под руководством Евгения Шкарубы, целью которого было прохождение Мангазейского морского хода на реплике традиционного шитого карбаса. Предметом рассмотрения является методика постановки эксперимента, рассматриваются основные географические участки маршрута, в том числе переход через п-в Канин и Ямальский волок. В историко-культурном плане проведенный эксперимент направлен на реконструкцию системы технологий и практик, применявшихся русскими первопроходцами XVI-XVII вв. в части судостроения, мореплавания и навигации в полярных морях. Эксперимент имеет важное значение для понимания возможностей исторических судов в освоении северных морских путей России и воспроизведения системы морских практик XVI–XVII веков. Проведенный эксперимент следует рассматривать как подготовительную фазу для крупномасштабного проекта по реконструкции шитого поморского коча и организации плаваний на нем по различным участкам современного Северного морского пути.

Ключевые слова: Мангазейский морской ход, карбас, коч, волоки, историко-навигационный эксперимент, Товарищество поморского судостроения.

В летне-осенний период 2024 г. Товариществом поморского судостроения (Архангельск, руководитель Евгений Шкаруба) проведен уникальный историко-навигационный эксперимент по прохождению Мангазейского морского хода на реплике шитого вицей карбаса [1]. В целях проработки научной составляющей данной экспедиции автором статьи были разработаны основные цели, задачи и подходы к организации наблюдения в ходе экспедиции. Основная задача данной методики – получение новых эмпирических данных в результате похода на реконструированном шитом карбасе Мангазейским морским ходом.

На современном этапе основные морские трассы в Арктике пролегают на значительном расстоянии от берега в связи с мелководностью окраинных морей Северного Ледовитого океана. Плавание проходило в прибрежной зоне, где практически отсутствует практика и опыт мореплавания, в связи с чем любые наблюдения имеют существенное научное и практическое значение.

В историко-культурном плане проведенный эксперимент направлен на реконструкцию системы технологий и практик, применявшихся русскими первопроходцами XVI-XVII вв. в части судостроения, мореплавания и навигации в полярных морях. Основной вопрос, поставленный в ходе эксперимента – почему русская система морских практик в Арктике оказалась более эффективной, чем западноевропейская? Известно, что в кон. XVI – XVII вв. Северо-восточным проходом пытались пройти многочисленные английские и голландские экспедиции, но ничего из этого не вышло, все они завершали свое продвижение на восток в районе Новой Земли и Вайгача, иногда незначительно углубляясь в Карское море, при этом в описаниях тех же западноевропейских экспедиций говорится о русских, которые караванам шли на восток на Обь в Мангазею. В итоге, благодаря русским мореходам и землепроходцам Россия приобрела огромные пространства Сибири и Арктики. Почему получилось у русских и не получилось у западноевропейцев?

Предлагаемая статья является первым, скорее техническим, этапом описания методики и основных итогов проведенной экспедиции. Впереди – углубленный анализ результатов похода, вычленение и описание апробированных практик и наблюдений в ходе эксперимента.

Также отметим, что проведенный эксперимент следует рассматривать как подготовительную фазу для крупномасштабного проекта по реконструкции шитого поморского коча и организации плаваний на нем по различным участкам современного Северного морского пути.

Мангазея и Мангазейский морской ход. Исторические данные

С середины XVI века русские торговцы стали активно осваивать низовья Оби и Енисея. В 1601 году по указу Бориса Годунова на берегу реки Таз был построен острог для контроля над пушной торговлей в этом регионе. По оценкам ряда историков, на протяжении примерно двух столетий доходы от продажи пушнины составляли от десятой до трети всех поступлений в казну Российского государства. Добирались до Мангазеи из Архангельска, Мезени и Пустозерска, используя морской маршрут по Ледовитому океану и преодолевая волоки через Канинский и Ямальский полуострова. Протяжённость этого пути составляла порядка 3000 км, а на его прохождение уходило полтора и более месяцев.

Развитие этого маршрута также взаимосвязано с появлением нового типа судна — коча, который был приспособлен для плавания в арктических водах и прохождения волоков. Кочи сыграли значительную роль в освоении северных морских путей России в XVI–XVII веках.

В 1620 году по указу царя Михаила Фёдоровича было принято решение закрыть Мангазейский морской ход. Причиной стали усиленный интерес со стороны западноевропейских торговцев и опасения по поводу возможной контрабанды. Истории Мангазейского морского хода посвящена двухтомная монография М.И.Белова, О.В.Овсянникова и В.Ф.Старкова [2].

Документы дают некоторое представление о скорости кочей. Так, отписка тобольского воеводы М.М.Годунова (1623 г.) с описанием экспедиций по Мангазейскому морскому ходу содержит подробный анализ маршрута и скорости движения. Анализ показывает, что за день (сутки) перехода по морю коч проходил в среднем 120–160 км. Вниз по течению реки (Двины) за сутки коч проходил около 100 км, вверх против течения реки (Печора, Таз) – около 50–60 км в сутки.

Очень сложным и медленным было продвижение через ямальские реки и волок. Путь по мелководной и извилистой реке Мутной длиной около 300 км кочи при полной разгрузке на паузки (лодки) преодолевался за 20 дней (15 км в сутки). А сухой волок между озерами Нумто и Ямбуто, который составлял по космоснимку около 300 м, занимал пять дней. Не менее сложным был спуск по реке Зеленой, петляющей по тундре Ямала. Путь длиной 130 км преодолевался на разгруженных кочах за десять дней (13 км в день) [3].

Мангазейский морской ход. Что мы реконструируем?

Суть эксперимента – совершить плавание на традиционном шитом судне – открытом карбасе по Мангазейскому морскому ходу с применением технологий начала XVII века.

Историческое вопрошание

• Как людям XVII в. удавалось проходить этот маршрут?

• С какими сложностями они сталкивались?

• Почему русские мореходы активно проникали в восточные районы Арктики и это не получилось у западноевропейцев?

Основные направления исторического эксперимента

• Изучение условий и традиционных технологий ориентации и стратегий выбора маршрута на практике.

• Изучение условий навигации, традиционных стратегий и тактики плавания.

• Изучение практики преодоления волоков.

• Уточнение трассы волоков.

• Изучение характера поведения шитого судна в различных условиях.

• Реконструкция традиционных стратегий командной работы.

Конкретные задачи

• Современное описание условий плавания по Мангазейскому морскому пути.

• Фиксация условий плавания.

• Фиксация маршрута, трека, тайминг.

• Фиксация визуальных ориентиров.

• Фиксация показателей поведения судна.

• Фиксация объектов наследия водного пути.

• Возможно обнаружение находок на волоках и их фиксация.

• Создание путеводителя и карты наследия водного пути.

• Выявление социально-экономических условий проживания местных сообществ.

• Изучение особенностей маршрута на пригодность для водного туризма.

Ограничения исторического эксперимента

При постановке исторического эксперимента надо четко обозначить его ограничения. Такими ограничениями являются современные технологии, заведомо невозможные в реконструированном периоде. К таким ограничениям относятся:

• Современные средства навигации и картографии

• Связь

• Прогнозы погоды и ледовой обстановки

• Судно сопровождения (парусно-моторный катамаран)

• Современная одежда

• Способы приготовления пищи (?)

• Фото- и видеотехника

• Инструменты

• Некоторые элементы судна.

Кроме того, к ограничениям можно отнести социокультурные факторы:

• Принципиально иные цели экспедиции и участников

• Участники с современным «бэкграундом» и социальными ролями

• Сменность экипажа

• Чувство безопасности

• Возможность покинуть экспедицию.

При четком обозначении ограничений исторический эксперимент может принести существенную помощь в понимании условий и практики мореплавания в Арктики в XVII в., глубже понять приемлемость тех или иных мысленных конструкций, которыми мы оперируем, когда говорим о мореходах XVII в.

При участии в эксперименте в уме надо всегда держать вопрос: а как бы человек справлялся в данных конкретных сложившихся обстоятельствах без имеющихся средств и технологий?

В ходе похода всем участникам предлагалось ознакомиться с кратким вопросником и, ориентируясь на него, вести дневники. Кроме того, по итогам похода по этому же вопроснику предполагается проведение опросов участников экспедиции. Ниже приводим данный опросник.

1. Наблюдения за поведением судна.

1.1. Наблюдения за корпусом судна: поведение на волне, захлестываемость, управляемость, тайминг, кто выполнял работы, поведение на руле, водотечность, объемы воды, поведение вицы, иное.

1.2. Способы постановки на отстой, вытаскивания, сложности, тайминг, любые наблюдения и умозаключения.

1.3. Ремонтные работы, поломки, виды, и их фото-видеофиксация, тайминг, сложности с которыми сталкивались, как их решали.

1.4. Работы с парусом – тайминг, сколько на развертывание, свертывание, сколько шли под парусом, какими курсами, лавировка, скорость, крен, сложности, сколько человек задействовано, подработка веслами, управляемость.

1.5. Работа с веслами, тайминг, скорость, сколько шли, расстояние, менялись ли люди, усталость, влияние ветра и волны, сложности и т.п. Работа против течения. Ход тягой – как он осуществлялся, сколько км, чел, как часто менялись, фото видео процесса, как держали снасть, за что и куда заводили на судне, фото, как быстро устают, подработка на судне, подруливание, сложности, проблемы, препятствия на берегу и вводе, их обход.

1.6. Слаженность работы, усталость команды, конфликты, эргономика (что, как и где размещено, «удобные» и неудобные места, заболевания и травмы), смена команд, как это происходило, передача опыта от одной команды к другой. Режим дня, усталость/бодрость. Холод, как грелись, сушились.

2. Наблюдение за ориентирами, навигация, остановки, лагерь.

2.1. Какие объекты брали за ориентиры? Дать их описание, на каком расстоянии, сфотографировать. Ориентировка относительно берега, глубины, волы, ветра.

2.2. Практика навигации за дневной переход – основные подходы и выводы.

2.3. Какие препятствия/опасности встречались – координаты, фото, описание.

2.4. Остановки на отдых, когда где при каких условиях.

2.5. Создание лагеря. Причины выбора места, в чем удобство/неудобство. Местоположение, характер берега, описание лагеря, его фотографии (все фото с геопривязкой), тайминг, кто и как задействован, распределение полномочий, чем занимались, основные события. Удобство/ безопасность стоянки по разным параметрам. Рекомендации

2.6. Предложения к наставлению для плавания/движения, что и как надо делать, заходы в реки, выходы, прохождения сложных участков, в чем сложности и как минимизировать с учетом опыта. Суждения как это могло или не могло быть в 17 веке.

2.7. Предупреждения – что нельзя делать ни в коем случае (куда заходить).

3. Наблюдения на волоках.

3.1. Фиксировать параметры реки (примерно ширина, глубина, прозрачность воды), отмечать, где были заметные изменения, координаты.

3.2. Характер берегов, расстояния, на какое длятся характерные особенности.

3.3 Характер препятствий и способы их преодоления, какие вспомогательные механизмы использовали, фиксировать тайминг, кто и чем занят, поломки, неудачи/удачи.

3.4. Наиболее выразительные береговые объекты, как естественные, так и искусственные. Какие объекты брали за ориентиры? Дать их описание, сфотографировать.

3.6. Записывать условия прохождения, так и фотографировать способы преодоления и характер берегов.

3.7. Влияние приливов и отливов. Глубины на участках, ширина реки, скорость и характер течения, влияние ветра, другие характерные условия. 3.8. Пользуются ли сейчас волоком или его участками? Как?

3.9. Встречи с людьми – кто, откуда?

3.10. Остановки на отдых, когда, где при каких условиях.

3.11. Создание лагеря. Причины выбора места, в чем удобство/неудобство. Местоположение, характер берега, описание лагеря, его фотографии (все фото с геопривязкой), тайминг, кто и как задействован, распределение полномочий, чем занимались, основные события. Удобство/ безопасность стоянки по разным параметрам. Рекомендации.

4. Описание объектов наследия, социальной и природной среды и животного мира.

4.1. Объекты недвижимые – фотофиксация с геопривязкой + фото с мерной линейкой или рулеткой. Желательно иметь 3м раздвижную геодезическую рейку. Краткое описание местоположения и что собой представляет. Если есть у кого спросить, записать за ним.

4.2. Объекты движимые (лодки, остатки лодок и судов, особое внимание остаткам шитых судов, якоря, различная ржавая техника. Особое внимания на мощные литые и обтекаемые формы) – фотовидео фиксация с мерной линейкой и геопривязкой, описание!

4.3. Полевые сборы – мелкие предметы, которые можно забрать с собой – фотофиксация с геопривязкой и линейкой, если передано, то от кого? Краткое описание.

4.4. Геоморфологические характеристики местности, характер берега, растительность. Фотофиксация с геопривязкой.

4.5. Оттайка, льды, мутность воды.

4.6. Наблюдение за животными – время, виды, количество, расстояние, поведение

4.7. Охота/рыбалка.

4.8. Экологические аспекты, загрязнения, фотофиксация.

4.9. Сбор информации в местных администрациях – исторические справки, справки о современном социально-экономическом состоянии населенного пункта.

4.10. Характеристика поселка: сколько человек, сколько домов, характер построек, характер улиц, чем занимаются, связь с большой землей, местные достопримечательности (все отснять), наличие музея – (внутри по максимуму отснять).

Основные итоги историко-навигационного эксперимента

Краткое описание карбаса «Матёра»

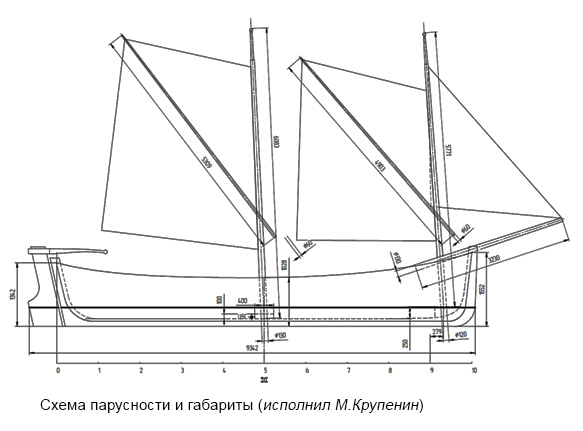

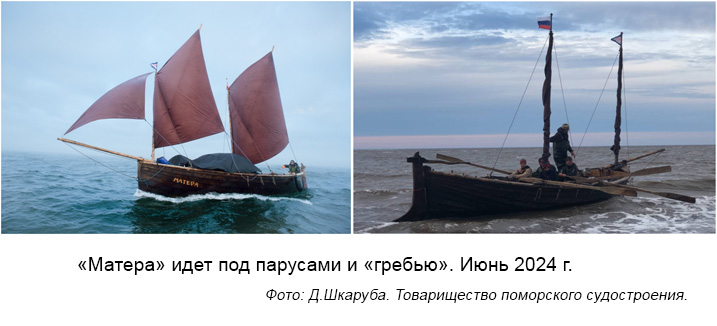

Для целей плавания по Мангазейскому морскому ходу Товариществом поморского судостроения был реализован исторический эксперимент по строительству шитого вицей карбаса. Судно было построено частично в Архангельске на верфи Товарищества поморского судостроения, частично – в Музее Москвы в 2023 г. Карбас получил название «Матёра». Это деревянное парусно-гребное судно, открытое, беспалубное, без мотора, имеющее три пары весел и 2 мачты с рейковыми парусами. Длина карбаса – 9 метров, ширина – 3 метра. Сшит вицей из еловых стволиков. Карбас открытый, не имеет каюты.

Экспедиции 2024 г. на карбасе «Матёра» по Мангазейскому морскому ходу

Экспедиция проходила в 5 этапов, на каждом этапе происходила смена большей части команды, бессменным оставался ее лидер – Евгений Шкаруба. По маршруту участники экспедиции останавливались в населенных пунктах и проводили встречи с местными жителями, в ходе которых рассказывали как о походе, так и истории мореплавания в Арктике.

• Первый этап. Архангельск – Мезень, 8 – 21 июня 2024 года. Пройдено 500 км.

• Второй этап. Мезень – Печера через Канинский (Чешский) волок, 27 июня – 8 июля 2024 года. Экипаж 9 человек. Пройдено 730 километров.

• Третий этап. Нарьян-Мар –Югорский Шар – Амдерма. 8 – 15 июля 2024 года. Экипаж 9 человек. Пройдено 345 километров.

• Четвертый этап Амдерма – Байдарацкая губа – Ямальский волок. Часть 1, Амдерма – Усть-Кара. 17 – 19 июля 2024 года. Экипаж 8 человек. Пройдено за первую часть 130 километров.

• Четвертый этап. Часть 2, Лёд. Плавание через Байдарацкую губу. Дрейф во льдах – Байдарацкая губа. 21-26 июля. Экипаж 8 человек.

• Четвёртый этап. Часть 3. Ямальский волок. Экипаж 8 человек. За весь четвертый этап пройдено 800 км.

• Пятый этап. Часть 1. Сёяха —Трёхбугорный — Антипаюта —Находка — Тазовский. 8 – 14 августа 2024 года. Экипаж 4 человека.

• Пятый этап. Часть 2. Тазовский — Мангазея. 17 – 23 августа 2024 года. Экипаж 4 чеовека.

• Пятый этап. Часть 3. Мангазея – Тазовский.

Все этапы были пройдены успешно, карбас, стартовав 8 июня в Архангельске, 23 августа прибыл в Мангазею. Т.е. всего экспедиция продолжалась 77 суток, что в целом соотносится со скоростью достижения Мангазеи участниками плаваний в XVI-XVII вв.

В ходе плавания на карбасе отсутствовал двигатель, участники экспедиции пользовались веслами и парусами. В качестве судна сопровождения в экспедиции шел парусно-моторный катамаран «Товарищ». Лишь в некоторых местах и очень эпизодично применялась буксировка катамараном.

Краткое описание хода экспедиции составлено на основе судового журнала, который вел Е.Шкаруба [4], а также материалах опросов некоторых участников экспедиции.

На первом этапе, от Архангельска до Мезени команде, состоявшей из девяти человек, приходилось много работать на веслах (при этом скорость достигала 3,5 узлов). Очень важно было отслеживать приливно-отливные течения и их сочетания с ветрами. При встречном течении гребля становилась бессмысленной и приходилось отстаиваться.

После захода в Мезенскую губу карбас на несколько дней «заперло» северными ветрами, не позволявшими выйти на маршрут. Основываясь на поморских традициях, было решено поставить на Мезени деревянный православный крест. Шестиметровый крест был изготовлен в Архангельске на верфи, трейлером доставлен в Мезень и установлен 27 июня недалеко от пос. Каменка.

В тот же день сменившейся команде удалось выйти в море, и вечером 28 июня были уже в пос. Чиже, откуда начинается путь через протоки полуострова Канин. Как такового сухого волока через Канин нет, он полностью проходится по различным водотокам. Для этого нужно подняться по р. Чиже к Парусным озерам, затем по маленькой петляющей речке Проходнице, шириной 1,5-2 м, выйти к Сухому озеру, а оттуда спуститься по р. Чёше. Весь маршрут по Канину был пройден 29 июня – 2 июля. Любопытно, что при подъеме по Чиже к Парусным озерам и даже по Проходнице удавалось интенсивно работать парусами, что очень способствовало ходу карбаса. В некоторых местах Чижа и Проходница имеют явные рукотворные небольшие каналы, которые срезают петли реки. Местные жители интенсивно пользуются волоком для охоты и рыбалки. На Парусных озерах имеются охотничьи домики. Тем не менее, сейчас Проходница слишком узкая для прохода более крупных, чем «Матёра» судов. По рассказам, борта матеры нависали над берегами речки. Возможно, ранее Проходница была шире. Также не исключено, что в более раннее время уровень Канина п-ва был ниже и волок полностью затапливался вовремя приливов. На выходе Проходницы в Сухое озеро произошла авария с катамараном – он перевернулся и часть имущества оказалась под водой. Вылавливая вещи из-под воды, команда экспедиции обнаружила два шпангоута от старинного судна.

На выходе из Чёши появились первые льды, которые обошли, 3 июля зашли в Индигу, а 8 июля были в устье Печоры ок. о-ва Зеленый, где произошла очередная смена экипажа. Воспользовавшись попутным ветром, 12 июля были около о-ва Долгий, а 13 июля на о-ве Матвеев встречена залежка моржей. Далее в Югорским Шаре экспедицию застал сильный встречный ветер, сочетавшийся со встречным приливным течением, пришлось ждать погоды. 15 июля были на выходе из Югорского шара (при сильном попутном северо-восточном течении) и в тот же день пришли в Амдерму. 19 июля были в Усть-Каре. Из Усть-Кары экспедиция намеревалась пересечь Байдарацкую губу в северо-восточном направлении к п-ву Ямала, но этому мешали льды. Вечером 21 июля карбас вошел в поля битого льда и экспедиция приступила к его постепенному преодолению. В итоге карбас попал в ледовый дрейф, который продолжался до 26 июля. Е.Шкаруба отметил: «Команда экспедиции двигалась вперед, используя динамику сжатия и разрежения льдов, расталкивая шестами тысячетонные льдины, искала свободные участки воды и на седьмой день наконец вышла к западному берегу п-ва Ямал» [5].

28 июля карбас, пользуясь отсутствием льдов вдоль побережья Ямала, пришел в устье р. Мордыяха. Отсюда начинается движение по рекам Ямала к Ямальскому волоку. В устье Мордыяхи большие отмели и вязкая няша. По мнению участников похода, мореходам XVII века с более глубокосидящими кочами нужно было хорошо понимать и знать, куда идти.

Движение вглубь полуострова по р. Сеяха начали 29 июля, шли частично буксиром за катамараном, частично веслами и парусом. 30 июля были около поселка газовиков Бованенково. Сеяха сходится и расходится на протоки, что затрудняет ориентирование. Вода мутная, имеет глиняный цвет. 3 августа пришли к оз. Нёято (Малто). Фарватер по озеру местами искали ногами. Далее оз. Нёято (Ерто), прошли пролив Нгэвахыйдсёлава. Глубина пролива местами 35 см, вышли в озере Нёято 1-е (Нгэвахыто). Из этого озера в другое озеро – Ямбуто можно попасть только минуя сухой волок. Этот волок начинается угором с 35-40 град. подъёма и длиной порядка 80 метров. Дальше идёт почти ровный склон в центр перешейка – порядка 200 м до оз. Луцихамо-то (оз. Погибших русских). Оттуда идет совсем крошечная протока в оз. Ямбуто. По ней перетаскивание не получилось, пришлось волочить параллельно протоке еще 150 м до оз. Ямбуто. Перетаскивание через волок происходило 4 августа с помощью лебедки со стальным тросом. Один на лебедке, двое держат карбас горизонтально на киле. Двое перетаскивают поката – бревна, которые подкладывали под киль. Работу начали около 9 утра 4 августа, а 5 августа около 16-ти закончили переволакиваться, судно на воде в месте, где река Сеяха вытекает на восток в сторону Обской губы. Еще два дня сплава по реке, и экспедиция вышла в Обскую губу.

В пос. Сеяха произошла смена команды. На последний этап до Мангазеи в карбасе осталось только два человека и трое в катамаране сопровождения. Стартовали 8 августа, пользуясь поветерью, карабас с хорошей скоростью преодолевал Обскую губу.

В Тазовской губе из-за противных ветров воспользовались буксиром за катамараном, а вот по самой реке Таз шли под парусами и бечевой – один человек вполне справлялся с протаскиванием судна. Бечеву заводили на топ мачты. От пос. Тазовский до Мангазеи маршрут в 153 км преодолели за семь дней с 17 по 23 августа (порядка 21 км в сутки). Цель была достигнута!

Обсуждение

Основной итог экспедиции – Мангазейский морской ход вполне проходим даже на открытом карбасе в сроки, примерно совпадающие со скоростью мореходов XVII в. и силами экипажей, состоящих преимущественно из людей, многие из которых не имели опыта мореплавания.

Имеется предположение, что причина, по которой западноевропейские мореходы не смогли эффективно освоить арктические регионы, была связана с двумя моментами. Первая – разная постановка задач. Если западноевропейцы пытались пройти Северо-восточном проходом в Китай, то русские мореходы такой цели не ставили и ориентировались на каботажное плавание между теми или иными пунктами в Арктике с промысловыми, торговыми и ясачными целями. Вторая – разная постановка целей влекла за собой применение разной стратегии плавания и разный комплекс практик и технических средств. Так, русские мореходы активно использовали технологию перетаскивания судов по волокам, что было практически невозможно или крайне затруднительно для западноевропейских судов, рассчитанных на большое морское плавание. Крепкие, но тяжелые суда невозможно было использовать на волоках, они не давали положительного эффекта для продвижения во льдах, хотя и могли выдержать определенный напор льда. Более легкие и простые шитые вицей суда русских позволяли проходить мели (в береговой зоне образовывался канал чистой воды, защищенный сидевшими на мели льдами), такое судно можно было перетащить волоком между речными системами, вытащить на берег или даже на лед (что пока не подтверждено экспериментально).

В рамках данной статьи мы обозначили лишь основные рамки проведенного историко-навигационного эксперимента. Впереди тщательный анализ материалов экспедиции, опросы участников экспедиции по составленным вопросникам и оценка научной значимости проведенного эксперимента. Очевидно, что и в XVII веке наши предки вполне эффективно могли ходить Мангазейским морским ходом, тем не менее, остаются некоторые вопросы: например, как более крупное судно (коч) могло пройти Канинским волоком, если сейчас Проходница слишком узка? И насколько оправданно называть этот путь «волоком», если он полностью проходит по водотокам без «сухих» участков? Возникла гипотеза о том, что в более раннее время на Канине могли быть иные геоморфологические условия, позволявшие ходить достаточно крупным судам, и изменившиеся в результате поднятия суши. На некоторых картах XVII-XVIII в. Канин даже показан как остров. Данная гипотеза требует проверки. Кстати, получается, что путь через Канин является одним из самых древних и ныне действующих «волоков» в Арктике. Он активно эксплуатируется местными жителями по сей день.

Возникают вопросы по ориентированию при заходах с моря в реки (особенно на Ямале), эти заходы совершенно не очевидны, крайне сложно читается фарватер, при больших зонах отмелей и вязкой няши. Такие заходы требуют очень хороших навыков ориентации и системы приметных ориентиров.

Уже сейчас очевидно, что проведенная экспедиция и шитом карбасе является уникальным событием в развитии методологии историко-навигационного эксперимента и может стать прологом для реализации масштабного проекта по реконструкции шитого коча и организации плаваний на нем участкам Северного морского пути.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Материалы историко-навигационного эксперимента

см. на сайтах проекта «Мангазейский морской ход» (URL:https://vk.com/mangazeya_karbas) и верфи Товарищества поморского судостроения (URL:https://seapractic.ru/verf/).

[2] Белов, М. И. Мангазея. Мангазейский морской ход : Ч. 1 / М.И.Белов, О.В.Овсянников, В.Ф.Старков ; Под ред. М.И.Белова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 163 с.; Белов, М. И. Мангазея. Мангазейский морской ход : Ч. 2: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI-XVII вв. / М.И.Белов, О.В.Овсянников, В.Ф.Старков. – Москва : Наука, 1981. – 147 с.

[3] Коч – судно полярных мореходов. Новые данные / Вершинин Е.В., Кухтерин С.А, Наймарк М.Л., Филин П.А. / отв. ред. П.А.Филин. – Москва : Паулсен, 2022. – 248 с.

[4] Запись в дневнике экспедиции (URL: https://seapractic.ru/2024/07/27/drejf-vo-ldah-bajdaraczkaya-guba-21-26-iyulya-ekspedicziya-mangazejskij-morskoj-hod/).

[5] Мангазейский морской ход: технология открытий : Каталог выставки. – Москва, 2024.

Филин Павел Анатольевич,

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Российского научно-исследовательского института

культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва (Москва);

старший научный сотрудник Музея антропологии

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) (Санкт-Петербург)

Email: pfilin@yandex.ru

© Филин П.А., текст, фото, 2025

Статья поступила в редакцию 14.08.2025.

Ссылка на статью:

Филин, П. А. Плавание на карбасе по Мангазейскому морскому ходу

в 2024 г. Постановка исторического эксперимента. –

DOI 10.34685/HI.2025.12.20.040. – Текст : электронный //

Культурологический журнал. – 2025. – № 3(61). – С. 96-105. –

URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/716.html&j_id=65.

|

|

Издатель

Российский

НИИ культурного

и природного

наследия

им. Д.С.Лихачева

Учредитель

Российский

институт

культурологии.

C 2014 г. – Российский

НИИ культурного

и природного наследия

имени Д.С.Лихачёва

Свидетельство

о регистрации

средства массовой

информации

Эл. № ФС77-59205

от 3 сентября 2014 г.

Периодичность

4 номера в год

Издается только

в электронном виде

Входит в "Перечень

рецензируемых

научных изданий"

ВАК (по сост. на

19.12.2023 г.).

Регистрация ЭНИ

№ 0421200152

|