Радченко Е.Н.

Аннотация. В статье автор обращается к русской народной песне как источнику этнокультурологической и страноведческой информации. Исследование выполнено на материале названий русских народных песен. В работе представлены результаты анализа выборки исследования. Предметом исследования являются названия русских народных песен с элементом топонимом. Автор поставил целью выявить релевантные названия, определить основные маркирующие признаки географических онимов в названиях песен, тематически классифицировать представленные географические онимы и кратко охарактеризовать их в соответствии с установленными маркирующими признаками.

Ключевые слова: топоним, народная песня, географическая песня, тип топообъекта, параметрические характеристики, языковая репрезентация.

Нашу планету населяют тысячи народностей со своими национальными кодами, со стремлением к культурной и языковой самоидентификации этноса. «Многообразие языков для нас открывает богатство мира и многообразие того, что мы познаем в нем. Языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия» – подчеркивал в своих трудах В.Гумбольдт [2, с. 346], так как только «языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма, которая является выражением «народного духа»» [1, с. 45].

На наш взгляд, песенный фонд отражает многовековой и многогранный опыт человечества, а народная песня – кладезь культурных и духовных ценностей этнического общества, «продукт коллективного устного творчества. Отражает характер каждого народа, обычаи, исторические события…» [6, с. 872.] Народная песня национальным языком выражает национальную ментальность и фиксирует особое видение мира, служит источником этнокультурологической и страноведческой информации, что особенно отражается в обрядовых и календарных песнях. Учитывая выше сказанное,наш интерес привлекли русские народные песни, которые мы и выбрали объектомисследования.

Самоидентификация этноса прослеживается и в наименовании топообъектов в географическом ареале [6, с. 3]. Наше внимание привлекло упоминание географических наименований в текстах, но прежде всего в названиях народных песен, поэтому предметом настоящего исследования стали названия русских народных песен с топонимом.

Основная цель исследования – выявить и тематически классифицировать топонимы в названиях русских народных песен по основным маркирующим признакам.

Новизнаработы состоит в выявлении и описании лингвистических особенностей употребления топонимической лексики в названиях русских народных песен с учётом их тематики.

Основными методами проведенного исследования стали: непосредственное лингвистическое наблюдение, описательный (дескриптивный), сплошная выборка, компонентный анализ, систематизация и классификациия.

Теоретической базой данного исследования послужили работы В.В.Васильевой, Ю.Е.Плотницкого, Ю.Б.Ерыкиной, О.В.Шевченко, Л.П.Кучуковой и др., посвященные проблематике понятия песенного текста, а также многоаспектному анализу лингвостилистических и лингвокультурных особенностей песенного дискурса.

Вопросами функционирования географических наименований в песенном дискурсе впервые занялся Д.К.Зеленин; он ввел понятие «географическая песня» (ГП), под которым понимал фольклорный текст с ярко выраженной реальной пространственной компонентой [3, с. 91].

В.Н.Калуцков и А.А.Иванова в работе «Географические песни в традиционном культурном ландшафте России» отмечали следующее: «Относясь к географически сориентированному фольклору, ГП всегда связаны с определенной территорией (страной, краем, городом, деревней) и сообществами людей, в них проживающими (именно поэтому с формальной точки зрения они обязательно содержат топонимы, катойконимы, этнонимы, этниконы или антропонимы)» [4, с. 16].

Учитывая накопленный теоретико-практический опыт собирателей, хранителей и исследователей русской народной песни, мы провели свой анализ названий русских народных песен с элементом топонимом [7]. В процессе анализа географических онимов, встречающихся в названиях народных песен, были установлены их основные маркирующие признаки. Все исследованные топонимы группируются в соответствии с конкретными параметрическими характеристиками, относятся к определенному типу топообъекта иобладают формульно-варьированной языковой репрезентацией. Выявленные признаки рассматриваются нами как базисные при разработке классификации названий русских народных песен с элементом топонимом.

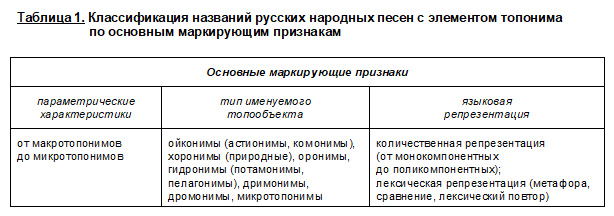

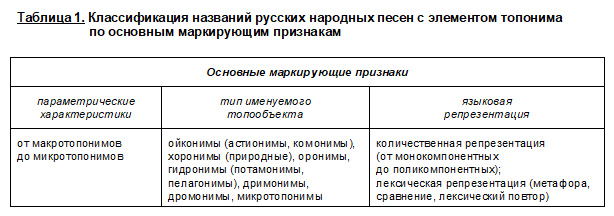

Классификация названий русских народных песен с элементом топонима по основным маркирующим признакам

I. Параметрические характеристики (масштаб, размер, объем).

В названиях русских народных песен с элементом топонимом представлены географические онимы, находящиеся в подавляющем большинстве на территории России. В исследованных топонимах представлены разные по масштабу географические объекты:

1) макротопонимы: например: названия регионов: Забайкалье, Карпаты; городов: Саратов, Ярославль;

2) субрегиональные: Вниз то было по матушке Камышинке реке (часть бассейна реки);

3) локальные: Ольховка, Ильинка, Киселевка (в границах селений);

4) микротопонимы: под елию; по садику [4, с. 33].

II. Тип именуемого топообъекта.

1) ойконимы (названия населенных пунктов):

а) астионимы (названия городов) – Ах! Ты наш батюшка Ярославль город; Что пониже было города Саратова;

b) комонимы (названия сельских поселений) – В деревне было в Ольховке; Как в деревне во Ильинской; По деревне Киселёвке;

2) хоронимы (названия любых территорий):

а) природные – По диким степям Забайкалья; Степь моя Маздовская;

3) оронимы (собственное имя любого элемента рельефа) – Жигули; По горам Карпатским;

4) гидронимы (собственные имена водных объектов):

а) потамонимы – Весной Волга разольется; Ах ты Волга, Волга матушка; Пересохни Волга-речка; Ой! ты наш батюшко тихой Дон; Вниз то было по матушке Камышинке реке;

b) пелагонимы – По морю по Латынскому;

5) дримонимы (названия лесов, рощ, боров) – В темном лесе; По роще, по роще мой милый гулял;

6) дромонимы (собственное имя любого пути сообщения) – По Муромской дорожке; Вдоль по Питерской; По славной, славной Питерскай дорожке, там ишли; Подгорная;

7) микротопонимы – По бережку я хожу; По саду, по садику; По тропинке галка шла; Под елию лен, лен.

III. Языковая репрезентация.

1) количественная репрезентация – в подавляющем большинстве случаев названия русских народных песен являются поликомпонентными, то есть состоят из трех и более слов – Ой! ты наш батюшко тихой Дон; Вниз то было по матушке Камышинке реке, однако встречаются и исключения, например, монокомпонентные названия – Жигули; Подгорная;

2) лексическая репрезентация – наиболее часто используемыми приемами на уровне лексической репрезентации являются метафора, сравнение и лексический повтор – По славной, славной Питерскай дорожке; По роще, по роще мой милый гулял; Под елию лен, лен.

Результаты работы по классификации названий русских народный песен с элементом топонимом можно представить в табличной форме:

Соположение выявленных закономерностей позволило установить определенные типологические проекции и сделать следующие выводы.

В названиях русских народных песен представлены:

1) географические онимы с вариабельными параметрическими характеристиками;

2) топообъекты разных типов; причем ойконимы представлены названиями как крупных городов – Ярославль, Саратов, так и названиями небольших поселений, в частности деревень – Ильинка, Киселёвка; потамонимы, как правило, представлены именами собственными крупных рек России – Волга, Дон; оронимы – поднятыми элементами рельефа – Жигули, Карпаты (горы);

3) описанные приемы языковой репрезентации способствуют созданию ярко окрашенного эмоционально экспрессивного фона при передаче реальных образов, что, в свою очередь, ведет к благозвучности и положительному отклику реципиента.

В заключение хочется отметить следующее: выполненная работа показала, что русские народные песни представляют собой огромный, недостаточно изученный пласт традиционной народной культуры, служат для самоидентификации народа, а названия народных песен – для актуализации идентификационных установок у реципиентов песенного материала.

Русские народные песни необходимо рассматривать не только в фольклорной жанровой парадигме. Связывая воедино разные феномены традиционной народной культуры (географические, лингвистические, культурологические), эти песни должны стать объектом более тщательного комплексного, междисциплинарного изучения.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Гумбольдт, В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт, В. Избранные труды

по языкознанию / Гумбольдт, Вильгельм фон ; Пер. с нем. – Москва : Прогресс, 1984. – С. 37–297.

[2] Гумбольдт, В. Язык и философия культуры. – Москва : Прогресс, 1985. – 451 с.

[3] Зеленин, Д. К. Географическая песня // Вестник воспитания. – 1904. –

№ 4. – С. 91-94.

[4] Калуцков, В. Н., Иванова, А. А. Географические песни в традиционном культурном ландшафте России. – Москва : Изд-во ПФОП, 2006. – 212 с.

[5] Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М.Прохоров ; 4-е изд. – Москва : Сов. энцикл., 1989. – 1632 с.

[6] Хабибуллина, Ф. Я., Иванова, И. Г. Национальные и заимствованные географические онимы в региональном лингвокультурном пространстве. – Йошкар-Ола : Марийский гос. ун-т, 2022. – 180 с.

[7] В качестве источников использованы: Балакирев, М. А. Сборник русских народных песен, с нотами. – Лейпциг : Издания М.П.Беляева, 1895. – 81 с. – То же: Балакирев, М. А. Сборник русских народных песен : Учеб. пособ. –

7-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань ; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. – 80 с.

Радченко Елена Николаевна,

старший преподаватель Брянского государственного университета

им. акад. И. Г.Петровского (Брянск)

Email:gor10sija@mail.ru

© Радченко Е.Н., текст, 2025

Статья поступила в редакцию 16.06.2025.

Открыть PDF-файл

Ссылка на статью:

Радченко, Е. Н.Топонимы в названиях русских народных песен. – Текст : электронный // Культурологический журнал. – 2025. – № 3(61). – С. 92-95. – URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/715.html&j_id=65.

Наверх